奥地への旅

内陸への入口、キクウィット

SITAZのキクウィット行きの大型バスは、座席数を超えて客を詰め込むような無謀なことはしなかった。またキクウィットまでの道路が舗装されていたこともあって何のトラブルもなく、私は夜明けまで快適な夜行バスの旅を楽しんだ。それは非常にソフトな旅の始まりだった。目覚めたとき、バスは青々とした草原の中を走っていた。朝が早いためか、車窓から見おろす深い草原の谷に真っ白な霧がかかっていた。モノトーンの雲海の向こうに、なだらかな山並みが見えた。空気は高原のように爽やかでとてもひんやりしていた。ここがアフリカだとはとても思えないほどだった。途中、休憩で停まった小さな村で純白のチャペルを見た。その脇の、立て簾に囲まれた、地面を掘っただけのナチュラルな便所で朝の用を足した。山が次第に険しくなり、木々が高くなってゆき、大きな赤い川が悠然と蛇行しているのを見た。カサイ河の支流、クウィル川である。キクウィットには、朝の九時頃着いた。

キクウィットは、緑に囲まれた谷合いの町だった。クウィル川に降り立つと、赤茶けた川の水と椰子の森の緑の見事なコントラストが、アフリカの奥地に来たことを実感させた。地面はバ・ザイールよりもさらに赤く、レンガ色に近かった。川の水で、女たちが並んで洗濯をしていた。その脇を、丸太を掘って作ったカヌーが、ゆっくりと対岸に渡っていった。対岸に目を凝らすと、水際に村が見えた。私はフィストンとともにしばらくそののどかな雰囲気を味わったあと、川沿いを少し上に向かって歩いてみた。打ち捨てられた客船やクレーンの残骸、崩れかかった倉庫や岸壁、どこにでもよくあるコンテナ用のパレット、そうしたものは、ここが海運によって栄えた町であることを物語っていた。

郵便局が見えたので町に入り、BCZという銀行の角を曲がって、もと来た方向に戻った。小さな市場があり、その先にガソリン・スタンドがあって町はおしまいだった。そこは町の中心部、すなわちヴィルだったのである。二軒の高そうなホテルを横目で見ながら、赤土の坂道を上っていった。フィストンによると、その上に人々の住む住宅街、すなわちシテがあるだろうということだった。しばらく林の中の一本道を歩いて、われわれは開けたところに出た。明らかに生活の臭いのする、レンガや土で造られた家の並ぶ界隈に出た。その真ん中あたりにある「ガレット」というホテルに、われわれは落ち着くことに決めた。

荷物を降ろしてわれわれはレストランを探しに出た。キクウィットは、ヴィクトリアの首領エメネヤや、ビバのスティノ、リジョ、さらに近いところでは、ルンバ・ライのファーレーの生まれ故郷だった。彼等の歌には、一様に独特の歌い回しや旋律が出てくる。ここはそうしたスターたちを生んだゆかりの土地だった。私としてはここでそうした彼等の音楽の片鱗にだけでもふれておきたかった。だから、レストラン探しにもこだわった。若者のいる店を狙おうとしたのである。しかし、ここはそうして店を選ぶには小さすぎる町だった。仕方なくわれわれは、青天井になっていて夜はライブもできそうなレストランを見つけて入って行った。この選択はあたりだった。そこで朝食のコンプレを食べながら、われわれは地元のミュージシャンの情報を得ることに成功した。当時キクウィットで活躍していたバンドに、「ルンバ・オリジナル」と「ボクラカ」というのがあった。このふたつはもともとひとつのバンドだったが、事情があって分裂したらしい。しかし、バンド間の関係は良くて、よくともにギグを打ったりしているという。「今日は金曜日だから、ルンバ・オリジナルのレペがある筈だ。」とレストランの男は教えてくれた。

編成は質素なものだった。ひとの背丈ほどもある竹の筒に荒い刻み目を入れて、まるでギロのように木の棒をこすりつけている男が二、三人と、木の臼のような胴体に皮を張り、その中央に細い棒を接着して濡れ雑巾でこする、ちょうどクィーカの原形のような楽器を演奏している者がふたりと、あとは手拍子と歌だった。歌は、あの小泉文夫大先生が収録したアフリカものの民俗音楽の録音のどれを聞いても出て来そうなほど、実に典型的な砂っぽい土着的な歌だった。泣き女が何人も現われ、歌の中に死んだ青年の名前が読み込まれ、マタンガは佳境に入っていった。頃合になったと見えて、棺が家の中から運び出され、楽師を先頭にしてそこにいたすべての人があとに続いて、行列は街にくり出していった。われわれも成りゆきを見届けるためにあとに続いた。葬列は街のメイン・ストリートに出ると、川とは反対の方へ坂道を上ってゆき、街区のとぎれたところで棺のかつぎ手だけが先を進み、われわれは全員その場で見送る形となった。楽師はさらに激しく演奏し、泣き女は泣き叫んだ。ひとしきりたって、われわれは再び楽師を先頭にして来た道を戻り、家に帰ってきた。やっと音楽が止まり、楽師たちは口をきくことを許され、われわれが彼等に紹介されて、家の中庭で特別に演奏を披露してもらえることになった。

私は許可を得て録音を取らせてもらい、集まった人々は車座になって彼等の演奏を楽しんだ。われわれは演奏に参加するように求められ、ごく簡単な打楽器を与えられた。そうしているうちに、明らかに先ほどとは違う雰囲気の演奏に発展してゆき、家の主人が踊りだしたのを皮切りに、人々が全員立って踊りはじめた。そんなことをかれこれ一時間ばかり続けるうちに、中庭に大鍋がいくつも並べられ、食事の時間になった。ビールが何本も開けられ、われわれもご相伴に預かることになった。楽士も演奏をやめて食事の輪に入ってきた。そして宴が盛り上がり、主人から出席者全員に、日本でいえば香典返しとでもいうべき金が配られ、やがて儀式のすべてが終わった。われわれは楽師たちとともにそこを出て、その地方の音楽の話をしながらあたりを散歩した。そして、彼等が自分たちの演奏をキンシャサで録音したものがあるというので、明日ホテルに持ってきてもらえるようにと頼んで別れた。

夕方、われわれはレストランで教えられた場所へ行って、「ルンバ・オリジナル」の歌手のオジーリァという男に会うことが出来た。レペを見学したあと、われわれは彼の家へ行き、バンドのとりまきのガキの知らせで、「ボクラカ」のギタリストもやってきた。われわれはそこで夕食を振る舞われ、音楽談義に花を咲かせた。明日の土曜日はボクラカのコンセールが市内の公会堂であるということだった。食事のあと、彼等はギターを片手にそれぞれのバンドの代表曲を披露してくれた。レペでも感じられたことだが、やはり彼等の歌のメロディは、どこか深いブルージーな感覚を持っていた。ファーレーの曲に「ボロンボ」というのがあるが、あの音階の取り方が基本的な旋法になっているようだった。そして歌は、先ほどのマタンガでもそうだったが、まるでかきくどくように連綿と言葉が出てくる、長くて複雑なものだった。思えばこの特徴は、セシ・セラにもボロンボにも共通するものである。

翌日、我々はシテを抜けるとどんなところに出るかと思って坂を上ってその先まで行ってみることにした。ところがいくらも行かないうちに、フィストンが前方を凝視して急に立ち止まった。彼は突然「ガスパール」と大声で叫ぶと、両手を大きく振って早足で歩き出した。私は驚いた。ガスパールというのは、二年前に私がキンシャサにいたとき、ルンバ・ライの遣い走りをやっていた少年の名前である。私はそれを覚えていた。フィストンは前方を指さして、にこにこしながら、ほら、あそこにいるといったが、私はいくら目を細めて前を見ても、それらしい人影は見えなかった。見えないままに私はフィストンのあとをついて行くと、遥か彼方に確かに大きく両手を振り回している人影が見えた。いつもながら驚かされるが、彼等の視力は恐ろしい。

ガスパールとの再会は、フィストンにとってもおよそ二年ぶりのことだった。彼は、ルンバ・ライが日本へ発つ前にキンシャサでの生活が立ちゆかなくなって、故郷のキクウィットに戻ってきたのである。しかし帰ってきて間もなく両親を病気で亡くし、今は街はずれに小さな部屋を借りて、その日暮らしに暮らしているということだった。私は豊かな日本からやって来て、のんきにこんなところを旅している自分を、彼に対して済まないと思った。近くの木陰で茶を飲ませているばあさんがいたので、そこへ行って三人で昔話に花を咲かせた。彼はたのもしいことに、今では自分のバンドを持っていた。もう遣い走りではなかったのである。そしてしばらく談笑したあと、三人で街へ飯を食いに降りてゆき、さらにガスパールのバンドのレペに付き合った。彼等はまだギグを打てるほどの腕前ではなく、レペとはいっても、木陰に集まってギターに合わせて歌の練習をするだけである。ドラマーなどは木の枝で丸太をたたいていた。しかしその素朴なレペは、私にとっては示唆に富んだものだった。ガスパールが友達だったからだけではない。久しぶりに初めてキンシャサのガキ・バンドを見たときのような、生音だけだからこそ出せる、リズムとメロディとハーモニーの渾然一体となってうねるありさまを聴いたからである。メンバーはほとんどみんな少年だった。厳しく見ていけばミスばかりだったが、しかしひとつの動物のように生理的な反応を持ったその音は、既に音楽として自らの世界を歌いはじめていた。そこで私は、あのボロンボそのままの曲を聴いた。歌詞こそ違っていたが、メロディも展開もほとんど同じだった。聴けばそれはよくあるここの民謡のアレンジだったらしい。フィストンは、リンガラの曲なんてどれもそんなもんだと言った。そうだったのか。しかし、それは豊かな伝統音楽の層の厚さがあってはじめて為しうることだと実感した。

われわれはそこで夕方までレペに熱中していた。おかげで私は、昨日の楽師たちとした約束をすっかり忘れていた。あわててホテルへとって返したが、楽師たちは入れ替わりに帰っていったあとだった。ホテルの男に訊いてみると、彼等はわれわれが出ていってすぐにやって来て、さっきまでずっと待っていたとのことだった。悪いことをしてしまった。もう後の祭りだったので、近くの店で料理を買い込んで再びガスパールのところへ行き、彼の一人暮らしの部屋で三人で食事をした。その部屋は土で作られた窓のない、むっとするほど湿気た部屋だった。

翌日、われわれは朝早く起きて先へ進むことにした。ここからはヒッチ・ハイクである。川の方へ降りて行きながら、通りかかる人にどこかトラックなどが立ち寄るところはないかと訊いてみると、ヴィルのガソリン・スタンドでたいていトラックが客と貨物を集めているという話だったので行ってみることにした。そこは確かにそういうターミナルの役割を果たしているようだった。何人かの旅人や行商人が荷物を手に、足を待っていたからである。しかし町中のタクシーや自家用車はまばらにガソリンを入れに来たものの、街道をやって来るトラックはなかった。

そのうち大鍋を携えたおばちゃんが何人かやって来て、われわれ相手に食事を出して商売を始めた。確かそこにいたのは五人ほどだったが、だいたい料理はその五人の腹を満たして売り切れとなった。次にやってきたのは、パンやクワンガや缶詰などを売りに来た少年である。ここからは水もなくなるので、われわれは彼からオレンジとレモンを多めに買い込んだ。彼が去ってしまうと、今度は胡散臭い男がやってきて、「旅のお供にバンギはいかが?」と我々に耳打ちした。これに目のないフィストンは、だらしなく顔をゆるめて、物陰へ行って値段の交渉をした。「お前な、金をセーブしとかんとナイロビまでもたんぞ。」と言うと、彼は頭をかいた。

そうこうしているうちに、待っていた男のひとりが、大声で「来たぞ」と叫んだ。見ると砂煙を上げながらオレンジ色の巨大な四輪駆動のトラックが二台やって来た。それは「トランス・フォンシ・カー」という会社の、キンシャサから東カサイ州の州都「ンブジ・マイ」へ向かう長距離トラックだった。それはトラックというよりも、ダンプ・カーの形をしていた。既に荷物は満載状態、そして荷台には一〇人ばかりの人がつかまっていた。われわれはその運転手と値段を交渉し、そのうちの一台に乗ることにした。われわれの行き先は鉄道の起点、「イレボ」という町だった。二台でつるんで走るのは、ここから先の道中は困難を極めるので、一方が行き倒れても、もう一方が助けることが出来るようにという配慮である。われわれの乗った車はベンツのトラックだった。ちなみにもう一台はフロント・グリルにMANと書いてあった。しばらく荷物の積み降ろしがあって、燃料などを補給したあと、トラックは走り出した。

客は山と積まれた荷物の上に、ある者はうずくまり、ある者は幌をかける鉄の枠につかまって立った。キクウィットを離れると舗装は切れ、車はスピードを落として草原の中に残された轍の跡をたどっていった。乗務員たちは大声で、「旅の始まりだ」と口々に叫んだ。これからの厳しい道中に向けて気合いを入れているようである。水たまりやくぼみを通り過ぎるとき、車は車体をきしませながら大きく傾き、われわれは荷物の上で振り回されたが、しばらくするうちにそんな振動にも慣れて、私は枠につかまっていっぱいに風を受け、楽しみはじめた。雲ひとつない天気だった。キンシャサでは到底味わえない強烈な陽射しと、むせかえる草いきれがあった。道はでこぼこはあったものの総じて平地だった。周囲は地平線が三六〇度見渡せる大草原だった。運転席からは、カサイ州の民俗音楽「ムトゥアシ」の荒々しくも砂っぽい音が、割れたスピーカーから高らかに響いていた。最高の気分だ。

何時間も、気の遠くなるような変化のないそんな風景の中を走った。変わるものは陽射しの角度ぐらいのものだった。陽が傾くにつれて、行く手の空の遥か彼方にわずかの雲を認めた。しかしそれは二時間後には巨大な積乱雲となり、その中をいくつもの稲妻が踊っているのが見えた。どんよりとした不穏な真黒いカーテンが前方に立ちふさがり、やがて赤い砂嵐が視界を遮った。遠くに雷鳴が聞こえ、背中からさす太陽の光も阻まれて、われわれは真っ直ぐにその黒いカーテンに呑み込まれていった。スコールである。運転室の上に畳み込まれていた幌が乗務員の手によってほどかれて枠に張られた。われわれはそれを下から掴んで支え、首をすくめて雨を待った。突然、豆をたたきつけるようなものすごい音がまわりに響きわたり、荷室の下からも霧のような雨が吹き上げてきた。雷鳴は地を揺るがすようであり、突風に車体が何度もあおられ、そのたびにわれわれは荷室の中で手足を踏ん張ってこらえた。乗務員たちは豪快に笑いながら、荷台の最後部にしがみついて幌のすそを外から守っていた。車は雨に挑みかかるかのようにひた走った。約一時間後、ぱったりと雨はやみ、乗務員の注意に従って雨水を引き込まないようにしながら、われわれは幌を前方に巻き取った。乗務員は運転室の屋根に上がり、走る車の上で手際よくそれを畳んだ。われわれは抜けたばかりの黒いカーテンを見上げてため息をついた。前方は嘘みたいな青空だった。やがて積乱雲に金床が見えるほどに離れた頃、真っ赤な夕陽が後方の空に沈んでいった。

陽がとっぷりと暮れた頃、「イディオファ」という町に着いた。今日はここで泊まりである。昨夜キンシャサを出発し、夜を徹して振動に耐えてきた他の乗客たちはぐったりしていた。車はそのトラック会社の出先事務所の駐車場に横付けされ、われわれは全員その裏手にある簡易なホテルに泊まることになった。私とフィストンは荷物を降ろすと飯を食いに出かけた。イディオファは大変小さな町だった。のみならず、私が経験するはじめての電気も水道もない町だった。通りには机を出して物を売る商人のろうそくの火が両側に並んでいた。われわれは小さなレストランに入って行き、ろうそくの光を頼りにそこで食事をした。水には手をつけず、持ってきたレモンを時折口に含んだ。レモンといってもここのレモンは、少し酸っぱい夏蜜柑のようなものだった。 食事を終えて町をぶらついていると、街はずれから音楽が聞こえてきたので行ってみることにした。そこは明らかに学校の体育館で、中ではコンセールの真っ最中だった。どうやら学校のような公共施設には自家発電設備があるらしい。中は結構にぎわっていた。ステージで演奏していたのは若い一〇人編成ほどのバンドで、しばらく聴いていたが、明らかにウェンゲとショック・スターズのコピーをやっていたので、しばらくたってそこを出た。

ホテルに戻り体を洗おうとしたのだが、水をどうやって手に入れたらいいのかわからなかったので、受付で訊いてみると、あとで持って行かせると言われた。部屋で待っていると老人がやって来て、あそこに置いてあるからと言って暗がりを指さした。ろうそくを持って行ってみると、どうやらそこはシャワー・ルームらしかった。しかしそれはどう見ても便所としか思えなかった。日本の公園によくある、壁に向かって小便をするタイプのあれである。気のせいか小便の臭いまで充満していた。仕方がないので着替えを用意してそこに入り、服を置く場所もないのでそのすえた臭いのする濡れた床に起き、裸足になったがさすがにぶるってしまった。ろうそくの光を頼りに、たった一杯のバケツの水で全身を洗わなければならかった。それは、水を自由に使える生活しか知らない私にとっては、困難を極める作業だった。それだけでなく、暗闇であるということと、立ちこめた臭いがもたらす不潔感のために、虫酸が走るほどの気持ち悪さを覚えた。案の定脇の下や肛門付近に、石鹸のぬめりを残したまま水は尽きてしまった。一旦体を拭いてから、受付へ行ってもう一杯水をもらおうとしたが、水はひとり一杯だと断わられてしまった。仕方がないのでそのまま部屋に戻り、ろうそくの光を頼りに日記をつけていると、男がそこで小便をした。やっぱり便所だったんだ。私は怒り心頭に達してそのまま寝た。

ザイール最奥、泥沼の旅(Idiofa-Ilebo前編)

翌朝、われわれはけたたましいクラクションの音にたたき起こされた。出発だというのだ。われわれはあたふたと荷物をまとめ、駐車場に駆けつけた。全員が乗り込むと、トラックは出発した。私は子供の頃から、朝起きるとすぐに飯を食う習慣がある。腹一杯食って、さらに冷たいものを飲み、そのあとでゆっくりとタバコを吸うと、次第に腹が痛くなってきて、排泄に行くのが日課なのである。何かの都合でそれが為し得なかった日は、私は一日中調子が出ないばかりか、極端に機嫌が悪くなるという困った癖を持っている。この日はまさにそれだった。集団行動というものが生まれつき苦手な私は、子供の頃からごく些細なことでトラブルを起こした。今日などはまさに軍隊の教練のようなものだった。私は憮然として黙りこくり、荷物のタイヤの上に寝そべって、ろくすっぽ景色も見ずに空ばかり眺めていた。昨日はなんともなかったのに、絶え間ない振動や強烈な陽射しが、今日はことのほか身に応えた。フィストンをはじめ周りのザイール人たちは、昨日まで元気にしゃべりまくっていた私が静かなのに気がついて、色々気を遣ってくれた。私も気持ちの点では、なんとか回復に努めようとしていたのだが、朝から調子を狂わされた体の方は、なかなか承知してくれなかった。

追い打ちをかけるように、トラックが山岳地帯に入って天気が急変した。急に気温が下がり、不穏などす黒い雨雲が空を覆った。トラックは赤土の禿げ山のような道を進んだ。やがておそらく昼近くだろうが、湿気た風が吹きはじめ、前方の雨雲から真っ黒な垂れ幕が下がっているのが見えた。雨だ。われわれは急いでそれに備えた。やがて禿げ山の中で猛烈な砂嵐が起こり、それは全く視界を失なってしまうほどに濃かった。雨はスコールほど激しいものではなかったが、日本の梅雨のようなじっとりと重い空気があたりを包んだ。

そしてその天気はそれから三日三晩も続き、禿げ山の道は真っ赤な泥の川となり、トラックは何度もあえぎながらそれらを乗り越えたのだが、ついにその日の夕方頃、力つきて大きな水たまりから動けなくなってしまった。乗客の中には、乳飲み子をかかえた女性もいた。狭い幌の中で絶え間なく揺さぶられ、不穏な空気の中で怯えていた乗客もいた。われわれは全員荷物を残して降りるように指示され、私は雨具を着込んで外に出た。水たまりはトラックの周囲に五メートル以上広がっていた。われわれは靴が濡れるのも構わずその中を歩き、雨を少しでも避けるために道ばたの木陰に入った。乗務員が作業を始めた。積み込んであった大きなコンパネが下ろされ、トラックの前後に敷かれた。それに乗せて脱出しようとしたが、前輪が出ても後輪が空回りしてどんどん埋まる始末だった。われわれは元気な者から手分けして、丸太や木切れを集めはじめた。なかにはトラックに積んであったバケツで水をかい出そうとする者もあった。作業は難航した。雨がやまなかったし、ここの土はまるで柔らかな粘土のように、どんどん崩れていったからである。タイヤを回すとスリップするばかりか、さらに深く土を掘り起こして埋まっていった。

しばらくして後続のMANを使ってベンツを引きずり出すことが考えられたが、ともにはまってしまってはなんにもならないので、われわれはMANからベンツまでの道筋にコンパネと丸太を敷き詰めることにした。しかし、この禿げ山でそんなに多くの丸太を調達するのは至難の業だった。とにかく長い時間かかって、われわれはありとあらゆる役に立ちそうな物を調達し、それらを二台のトラックの間に敷き詰めた。そろそろとMANを近づけ、水たまりの中でそれらをワイヤーで連結した。MANの周りの地面も、その時には既にいくすじもの太い水の流れによって浸食されていた。のみならずMANの近くは道が蒲鉾状に隆起していたので、下手すると両側の溝のどちらかに転倒する危険さえあった。ベンツを取りまいた水たまりはさらに大きくなっていった。両方の運転手は長い間大きな身ぶりを交えて議論していたが、ようやくまとまったらしく、作業が再開された。慎重を期さねばならないと同時に、勢いよくやる必要があった。われわれは暗くなった木陰にしゃがみ込んで、じっと成りゆきを見守った。乗務員たちはベンツの両側を固め、大声とともにMANがバックした。ベンツは、コンパネに乗り上げていた前輪を大きな振動とともに落とし、運転席まで水に浸かるほどに車の前部が水に沈み込んだ。MANはスリップし、車体を斜めにして止まった。今度はMANのタイヤ付近の足場を固める必要があった。MANの後方に破損したコンパネを並べ、再トライした。今度はMANはゆっくり下がった。するとベンツはそろそろと水たまりの中を引きずられるように後退しはじめた。そしてついに水たまりから、ゆっくりと車輪が顔を出した。われわれは歓声を上げて駆け寄った。

十分に水たまりから離れた後、車輪を見てみると、それは硬い粘土で分厚く覆われていて、そのままではすぐにスリップするのは明らかだった。しかも、道幅一杯に広がり、一〇メートル近い長さに成長したこの水たまりをこれから越えなければならなかったので、われわれを含めて、男たち全員で、水たまりの中に深みがないか調べはじめた。私は泥水の中で怪我をしてそこから悪い菌がはいるのではないかと恐れたので、靴のまま探ることにした。やがて地面のしっかりしたルートが割り出され、そこにコンパネや丸太が並べられた。二台のトラックはそれに沿ってそろそろと進み、なんとか水たまりを脱して、対岸の坂を上りきることが出来た。われわれは真っ暗な幌の中に戻った。それからも何度か軽いスタックを繰り返し、深夜の一時すぎに「ンバンガ」という小さな村に着いた。

翌朝、夜の明けないうちにわれわれはクラクションでたたき起こされた。昨夜はある者はトラックの中で、女たちは村の小屋で、残りは木の上で夜を明かした。私とフィストンは、村の広場にあった長椅子を家の軒下に引っぱり込んでそこでうつらうつらした。雨は一晩中降り続き、止む気配はなかった。しかし強まることもなく、じとじとと同じペースで降り続いた。明るくなっても、空はどんよりと水分をたたえていた。道は相変わらず抜き差しならぬ泥沼状態で、あたりの風景も変わらなかった。トラックは車体をきしませながら、ゆらゆらと進んだ。どれほど時間がたったか、私は昨日の疲れから、ぐっすり寝入っていた。フィストンが私を起こした。見ると、全員が荷物をまとめている。どこかに着いたのかと思ったら、今度は故障だという。なんだかもう慣れてしまって、「あっそう」という感じで、私も荷物を背負って雨の中に出た。

そこは依然として赤い泥水の流れる上り坂だった。禿げ山に潅木の点在する鬱陶しい場所だった。われわれは黙り込んで、ただただ足許だけを見つめて先へ進んだ。時々振り返ってはトラックが追いついてこないかと目をこらしたが、姿はおろか、エンジンの音さえ聞こえなかった。誰かが、「逃げられたんじゃなかろうか」と不安をもらしたが、そこを歩いていた中年の男は、「いや、ここは一本道で逃げられないし、第一荷物を届けないと、奴等も金にならんのだから進むしかないはずだ。」と答えた。数時間ほど経っただろうか、われわれは薄暗い森の中を歩いていた。依然泥だらけの道を歩いていたので、私の靴は中まで不快な泥で一杯だった。そんないくつめかの坂道を上りかけていたとき、後ろから力強いエンジン音が聞こえてきた。

振り返ると、われわれの二台のトラックのオレンジ色のボディが、悪路に跳ねながら走って来るのが見えた。われわれは、そこに立ち止まって声を上げて手を振った。二台のトラックはずんずん近づいてきた。しかし何を考えたのか、われわれの前に来てもスピードを緩めようとはせず、通り過ぎて坂道をかけ登って行ってしまった。われわれは走って後を追いかけた。ぬかるむ道で転倒する者もいた。ようやく峠が見え、そのてっぺんにトラックが待っていた。それは、登りで再びスタックするよりも、登り切ってから客を乗せた方が、結果的にトラブルを回避できると彼等が考えたからだったが、われわれは訳も分からずに不安に駆られた。そうしてほぼ半日雨の中を歩いたあと、われわれは再び幌の中にかくまわれたのだが、ほぼ二日間も雨に打たれたので風邪を引く者が出て来た。歩いている間はよかったが、こうして車の中に入ったり、昨夜のように濡れた体を乾かすこともできないままに寝なければならないことは大変危険だった。しかし、状況はそんなことを考えていられなかった。進むか、取り残されるかのふたつにひとつの選択しかなかったからである。

安心したのも束の間だった。われわれはジャングルの中の、泥だらけの道にいたが、下り坂を調子よく進んでいたとき、前方に、見知らぬ別のトラックが一台、車輪を取られて傾いているのを見つけた。それが道を塞いでいたので、われわれのトラックは救援しなければならなかった。再び全員が下ろされ、われわれはその三台のトラックを残して雨の中を歩き出した。傾いたトラックは、しかもボンネットを開けられていたので故障もあるようだった。「これは長いことかかるぞ。」とある男が言った。われわれは坂道を降りて行った。降りて行くに従って、今度は徐々に蒸し暑くなっていった。しかも霧が出て来て、視界が悪くなった。何時間かそんな中を歩いていたときだった。私はぼんやりしていた。ある男が、「気をつけろ」と怒鳴って私の肩を掴んだ。足許を見ると、そこには幅三〇センチほどの巨大な蟻の行列が道を横切っていた。「こいつにやられたら始末が悪いぞ。」私はぞっとしてそのうごめく黒い帯をまたぎ越えた。

さらに行くと、今度は膨大な数の青っぽいアゲハチョウの群が羽を休めていた。それは、道いっぱいに広がって何メートルも続いていた。それらは水を飲んでいたようだが、その群の蠢く姿があまりにも気味悪かったので、とても足を踏み入れる気にはならなかった。ある男が群に向かって石を投げ込んだが、その周りの何羽かの蝶が飛び立っただけで、群はそこを退こうとはしなかった。あまりの気味の悪さに女が泣き出した。仕方がないので、勇気ある男がその中に走り込んで着ていた服を振り回し、群を追い払おうとした。蝶の群はパニックに陥って、その半数ほどが狂ったように飛び上がった。その光景は、われわれの想像する華麗な蝶のイメージとはほど遠く、あまりにも不気味で毒々しいものだった。羽音までが聞こえたほどである。男は狂ったように蝶の群と格闘していた。蝶は飛び上がっても飛び上がってもすぐに降りてきて、水を飲もうとした。男は服を振り回して暴れ回るうちに、何羽かの蝶を踏みつぶし、さらに服でたたきつけた。格闘は長い間続き、ようやく蝶の群はそこを立ち退いたが、そのあとには、黒々とした蝶の死骸が一面に広がっていた。われわれは先へ進んだ。

あたりが暗くなってきた頃、道は緩やかな登りにさしかかり、程なく開けたところに出た。しばらく行くと霧も晴れてきた。しかし雨は止まなかった。そしてこの先どうしようかと話し合っていたところ、「前方に明かりが見える。」と、ある男が言いだした。私にはもとより見えなかったが、フィストンを含め、何人かの男たちには見えたようなので、とにかくそこまで行ってみようということになった。われわれは歩き出した。そしてあたりがすっかり暗くなった頃、小さな集落に到着した。われわれはある家に声をかけ、今晩休ませてくれないかと頼んだ。そこにいた女は、村の主のところへ行って指示を乞った。主はよぼよぼのじいさんだったが、いきなり訪れた二〇人あまりの客を暖かく迎えてくれた。 われわれは三つほどのグループに分かれた。女たちは主の家に入って行き、病人は別の大きな家に入った。私とフィストンは、同じトラックに乗っていた仲間の一部と広場にある藁葺きの小屋に案内された。村の女たちがその小屋の中で火を焚いた。われわれは手早く着ているものを脱いで、火にあたって体を乾かした。着替えが済むと、疲れがどっと出て来た。誰もが疲れていて、余り会話はなかったが、しばらくして村の女がありあわせの材料で料理を作って持ってきてくれたので、われわれはそれを等しく分け合って食べた。

その日はその小屋の藁の中で寝たが、雨を完全に避けられるようなものではなかったので、地面は濡れていたし、始終霧のような雨が顔に当たっていた。目覚めた朝、目の前にわれわれの二台のトラックと、故障していたもう一台のトラックが停まっていた。既にあたりは明るくなっていたが、まだ雨は降っていた。あまりの湿気のため、すべてが濡れているように感じられた。恐ろしくて荷物を開ける気にもならなかった。われわれは起き出して広場に出た。われわれは既にまるで雨など降っていないかのように、降りしきる雨のなかでも平然と行動するようになっていた。それを見て村人は集まってきて、それぞれの家に入るように勧めた。私とフィストンは男たち三人とともにある若者の家に入って行った。それは焼きレンガで造った家だった。窓はなく、天井近くに明かり取りがあった。そこにいた五人ばかりの子供たちは、外国人を見るのが初めてなのか、揃って泣き出した。われわれはそこで再び濡れた体を乾かし、着替えをした。

村では、昨夜のわれわれの突然の到着を、主が全部の家に知らせて、夜も明けないうちからわれわれのために朝食の準備をしてくれていた。そこにいた若者の妻は、それはてきぱきと我々の面倒を見てくれた。われわれは感謝して食事をし、その間に彼女は炭をいこして使う一種のアイロンで、丹念にわれわれの濡れた服を乾かしてくれた。気の荒い運転手のことだから、すぐに出発するのかと思っていたら、彼も疲れてまだ寝ているらしかった。われわれは部屋の中で体力が回復していくのを感じた。若者が椰子酒を持ってきてみんなに勧めた。それは実に酸っぱくて、はらわたに染み渡るようなうまみを持った酒だった。徐々にわれわれは気分が明るくなって、もとのように喋りはじめた。 広場からトラックの方を見ていると、乗務員のひとりが雨の中で車を点検していた。誰かが声をかけ、彼はそれにしかめ面をし、天を指さして肩をすくめた。どうやら雨があがらない限り、先へ進むのは無理のようだった。

私はその家の子供から椰子の葉の大きなやつを借りて、病人が収容されている家に様子を見に行った。彼等はぐっすりと寝たためか、随分元気になっていた。食事を終え酒を与えられて、ごきげんだった。さらに乗務員のいる家を訊ね、運転手にどんな具合か訊いてみた。答えは予想したとおり、雨があがるまでここで待つというものだった。私は戻って仲間にそれを伝えた。家の若者は、疲れているのなら遠慮なく寝室を使ってくれと申し出てくれたので、われわれはそこで雑魚寝することにした。そうしてその日は一日休息した。

私はその家の子供から椰子の葉の大きなやつを借りて、病人が収容されている家に様子を見に行った。彼等はぐっすりと寝たためか、随分元気になっていた。食事を終え酒を与えられて、ごきげんだった。さらに乗務員のいる家を訊ね、運転手にどんな具合か訊いてみた。答えは予想したとおり、雨があがるまでここで待つというものだった。私は戻って仲間にそれを伝えた。家の若者は、疲れているのなら遠慮なく寝室を使ってくれと申し出てくれたので、われわれはそこで雑魚寝することにした。そうしてその日は一日休息した。

翌日、われわれはまぶしい太陽の光で目を覚ました。雨はあがったのである。それを見て、ふさいでいた者もみんな元気になった。広場では、乗務員がトラックの幌を地面に広げて、荷物をその上で乾かそうとしていた。われわれもロープを木々の間に渡して濡れた服を干した。トラックの本格的な修理が始まった。われわれは久しぶりの陽射しの中で体を伸ばし、ある者は村の連中とサッカー遊びをし、フィストンは村の若者の中で音楽を志す者を探し出してきた。立ちこめる陽炎の中を私は村の主と散歩した。彼はリンガラ語が不自由で土地の言葉を主に使っていた。訊けばこんな長雨はここでも珍しいことで、この雨は五日間も続いたという。村全体がふさぎ込んでいたので、本当に晴れてよかったと言った。 こんなに多くの人が住んでいたのかと思うほど、広場に人が出て来た。五〇人ほどはいたようである。みんな一斉に仕事を始めていた。女たちは洗濯していたし、男たちは弓矢を持って出て行った。狩猟で成り立っている村のようである。さて、修理は午前中で終わり、われわれはそれを待って出発した。道はまだ水を含んでいたが、スタックするほどではなかった。

小一時間ほどで大きな川に突き当たった。カサイ河の支流ロアンゲ川である。そこには対岸と連絡する小さなフェリーが運航されていた。船着き場にはいくつか店があり、船を待つ人のための小屋が何棟か建てられていた。われわれは車から降りてフェリーが着くまでの間、あたりを散策することにした。乗務員や乗客たちと落ち着いて話す機会はこれが初めてだったので、われわれは車座になって話しはじめた。運転手はヤムイモで作った蒸留酒を持っていて、それを飲みはじめた。私にも勧めてくれたのでちょっとやってみたが、強すぎてとても飲めなかった。子供を抱いた女や助けてやったトラックの運転手なども輪に入ってきて、場は結構な盛り上がりになった。誰もが私が何のためにこんな奥地へ来たのかということに関心を持ったが、私がただ音楽を聴きたいからだと答えると、「そうか、お前はカサイの音楽を知っているのか。」と言って、鼻歌を歌いながら踊り出す奴まで現われた。

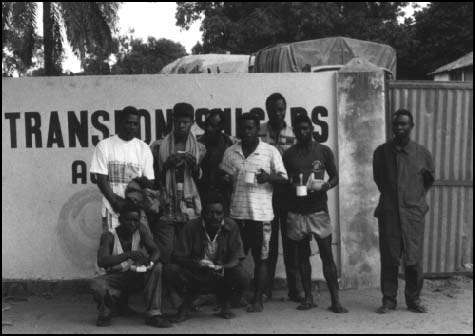

フランコをはじめ、多くのカサイ出身のミュージシャンの話に花が咲いた。なかでも私はフランコの大ファンだったので、その様々な曲の演奏をめぐる話は尽きなかった。しかし、歌詞の内容となると、なかなかリンガラ語でも歌の中に出てくる言葉のディクテーションは難しくて、知らないことだらけだった。そうして盛り上がっているうちに、運転手がカメラを持ち出して、記念撮影してくれと言いだしたので、私は撮ってやった。カメラはなんと、ミノルタのオート・フォーカスの一眼レフだった。このような激しい仕事をする間にも、彼は美しい物を見ると無性に撮りたくなるのだと言う。私もカメラを持ち出して彼等を撮ってやった。そのうちシャッターの音を聞きつけた奴等がたくさんやって来て、どこでも起こる撮影大会になってしまった。私はフィルムを節約するためわざとフラッシュをとりつけてテスト発光してその場をごまかした。この川辺では色々な思い出深い写真を撮ることが出来た。なかでも私がもっとも気に入っているのは、近くで遊んでいたふたりの子供の写真である。彼等は着ている物はぼろぼろであちこち破れてはいたが、カメラを向けると、堂々としたポーズをとった。

フランコをはじめ、多くのカサイ出身のミュージシャンの話に花が咲いた。なかでも私はフランコの大ファンだったので、その様々な曲の演奏をめぐる話は尽きなかった。しかし、歌詞の内容となると、なかなかリンガラ語でも歌の中に出てくる言葉のディクテーションは難しくて、知らないことだらけだった。そうして盛り上がっているうちに、運転手がカメラを持ち出して、記念撮影してくれと言いだしたので、私は撮ってやった。カメラはなんと、ミノルタのオート・フォーカスの一眼レフだった。このような激しい仕事をする間にも、彼は美しい物を見ると無性に撮りたくなるのだと言う。私もカメラを持ち出して彼等を撮ってやった。そのうちシャッターの音を聞きつけた奴等がたくさんやって来て、どこでも起こる撮影大会になってしまった。私はフィルムを節約するためわざとフラッシュをとりつけてテスト発光してその場をごまかした。この川辺では色々な思い出深い写真を撮ることが出来た。なかでも私がもっとも気に入っているのは、近くで遊んでいたふたりの子供の写真である。彼等は着ている物はぼろぼろであちこち破れてはいたが、カメラを向けると、堂々としたポーズをとった。

しかし、機嫌よく写真などを撮っていたら、ある役人らしい男に、船着き場のすぐ脇にある事務所らしい建物に連行された。その奥には、いかにもお代官という風合いの男が、しかめ面して座っていた。私は、何を咎められたのかわからなかったので、何か不都合でもあるのかと訊いてみた。代官はバスポートを見せろと言った。私はそれを差し出すと、彼はためつすがめつ眺めて、このビザではここから先へは通すわけにはいかないと言った。私は、キンシャサの旅行代理店でもイミグラシォンでも、カサイへ行くことを伝えたが、別に咎められたことはないので、ここへ来てそんなことを言われても困ると言った。しかし、彼は頑なに、「お前のビザは観光ビザである、しかしここから先は観光地ではないので、キンシャサがどう言おうが私の職務として、ここを通すわけにはいかない。」と言い張った。「それに、お前はここで写真を撮っていたようだが、ここは撮影禁止区域だ。」と言った。私は、それならわかるように立て看板でも立てて置いたらよかろう、と口もとまででかかった言葉を抑えて、「ではどのようにさせていただきましょうか。」と言った。

彼は何やら書類を出してきてタイプ・ライターにはさみ、何か書き込んでそのコピーを私の前に投げ出した。その書類はイミグラシォンのものだった。私は何故こんな内陸にイミグラシォンがあるのかさっぱり理解できなかった。「五十万ザイール払ってもらおうか。」と代官は言った。「何のためにだ。」「お前がここから先へ進む許可を特別にわしが与えてやる、その手数料が五十万ザイールなのだ。」私は頭に血がのぼってくらくらした。五十万ザイールとは、当時の日本円で一万二千円あまりになる。ああそうですかと言ってすんなり払える金額ではない。私の周りには味方はひとりもいなかった。「フィストンは何をやってるんだ、こんな時に助けてくれなきゃ、連れて来てやった意味がないじゃないか、あの役立たずめ。」と心の中で罵った。その時その役立たずは、こともあろうに別のトラックに乗っていたラスタ・ヘアの女を口説いていたのである。私はキンシャサに初めて来たときの空港での一件を思い出していたが、ここの連中にそれが通用するかどうか自信はなかった。しかしそれしか方法はない。私は話しはじめた。私はミュージシャンであり、ここへ来た目的はカサイの音楽を聴きたいためだけである。もし写真を撮ることがまずいのならもう一切撮らない。しかし苦労を重ねて悪路はるばるここまで来て、今さらキンシャサに戻るには忍びないし、道中何があるかもわからないので、ここで五〇万ザイールの出費は痛い。そこはあなたのお力で何とか見逃してはくれないだろうかと嘆願した。

彼は渋っていたが、私がフランコのファンであり、彼のレコードを五〇枚近く持っていて、しかも日本ではなかなか手に入りにくくて、集めるのに大変苦労したとかそんな話をすると、次第に態度が軟化してきて、結局一〇万ザイールにまで下げさせることに成功した。それでも彼等にとっては結構な金額の筈である。どうせその金は着服されるに決まっているのだから、私も疲れてきたのでその辺で手を打つことにした。そのかわりカサイ州ならどこへでも行けると書いておいてくれと念を押した。私は釈放された。以後、カメラに対してはデリケートなこの国のことを思い出し、心を引き締めることにした。何も知らない役立たずが草むらから帰ってきたが、私は徹底的に無視した。やがてフェリーが到着し、トラックは順次その熱く焼けた鉄板の上に乗っていった。われわれは昼過ぎにそこを渡り、カサイ州に入った。

フェリーで対岸に渡ると、船着き場の周りはこちらの方が賑やかだった。ごく小さな市があったし、飲み物や果物や缶詰などの食料も売られていた。われわれはそこで少し補給し、簡単に食事を済ませた。カサイ州に入っても悪路は続いた。陸へ上がる道はかなり急な上り坂で、用心のためわれわれはタイヤが滑りはじめる前に早々と降ろされて歩き出した。三台で道を進んだが、急坂に出会ってはトラックを降り、追い抜いて行くトラックを追いかけて峠の上でまた乗るということを繰り返した。天気は晴れていたが、足許のぬかるみはただならぬものだった。そして何度目かの急坂でトラックはスタックをした。われわれは荷物を背負って歩き出した。今度は水たまりではなかったので、スタックを抜け出すのに多くの人手はかからないだろうから、それより乗客を出来るだけ先に進めておいた方が、空荷で時間を節約できると考えたのである。

フェリーで対岸に渡ると、船着き場の周りはこちらの方が賑やかだった。ごく小さな市があったし、飲み物や果物や缶詰などの食料も売られていた。われわれはそこで少し補給し、簡単に食事を済ませた。カサイ州に入っても悪路は続いた。陸へ上がる道はかなり急な上り坂で、用心のためわれわれはタイヤが滑りはじめる前に早々と降ろされて歩き出した。三台で道を進んだが、急坂に出会ってはトラックを降り、追い抜いて行くトラックを追いかけて峠の上でまた乗るということを繰り返した。天気は晴れていたが、足許のぬかるみはただならぬものだった。そして何度目かの急坂でトラックはスタックをした。われわれは荷物を背負って歩き出した。今度は水たまりではなかったので、スタックを抜け出すのに多くの人手はかからないだろうから、それより乗客を出来るだけ先に進めておいた方が、空荷で時間を節約できると考えたのである。

三台目のトラックの乗客の中には、南部へ移動中の兵士が十人ばかり含まれていたので、彼等は二手に分かれ、一部はトラックを救う手伝いにまわり、残りはわれわれの護衛にまわった。われわれは歩き出した。しかし夕闇が迫ってきてもトラックは追いついては来なかった。われわれは既に慣れっこになっていたので、余り心配せずに歩いていた。しかし夜のとばりが下りて、ジャングルの中であたりが闇に閉ざされてしまうと、女たちは不安を訴えた。当時、既にわれわれ乗客の中でリーダー格の男が出来ていたが、彼は歩くペースを落とし、次に開けた土地に出たらそこで待つことにしようということになった。かくしてわれわれは進んだ。「こんなんやったら、あいつらに払った料金の半分は返してもらわなあかんな。」などと話し合いながら、われわれはなるべく陽気な話をした。狩猟の経験のある男は、カウベルをがんがん鳴らした。魔物や獣を近づけないためだという。

彼等の目の良さには毎度驚かされるのだが、それは闇の中でも同じだった。私は彼等と話しながら歩いていて、たびたび大きくえぐれた穴の中に落ちたものである。こんな大きな穴が見えなかったのか、と彼らはあきれていたが、本当に何も見えなかった。たまりかねたフィストンともうひとりの男が、それからは闇の中では私をはさむようにして歩くようになった。しかし、彼等は急に立ち止まって「気をつけろ」と怒鳴るのだが、私は止まりきれずに穴に落ちることがよくあった。ちゃんと指さしただろと言うのだが、暗い闇の中で、しかも彼等の黒い腕は、私には見えなかったのである。仕方がないので、今度は彼等と手をつないで歩くという情けないことになってしまった。日本人は闇のなかでは鳥のように物が見えないというのが評判になった。

さてそうしてかなりの時間を進んだのだが、いっこうにトラックは追いついてこなかった。やがて空に星がたくさん見えるようになってきたので、開けた土地に出たらしいことがわかった。リーダー格の男はここで夜を明かすことに決め、トラックが来たらよくわかるようにと、あたりから薪を集めて火を起こした。われわれはしばらくそれにあたって色々な話をしたが、そのうち眠くなったので寝ることにした。私は何人かの男たちと固まって、砂地に布きれを並べて寝た。草むらは虫が来ると思ったからである。また何人かは木の上で寝た。満天の星空を眺めることが出来た。私は天の川を見るのは生まれて初めてだった。また、南十字星を見るのもこれが初めてだった。南十字星と、にせ十字と呼ばれて旅人を惑わす紛らわしい星のあることも初めて知った。そんなことを話しながらやがて眠ってしまったのだが、それでも時折草むらの方でカサッと音がしただけで、ぱっと目が覚める始末だった。

夜が明けた。焚き火の近くには、寝ずの番をしていた屈強な兵士がいて、彼は夜中にはトラックが着くだろうと思っていたから、トラックで寝ようとして当てが外れてしまった。われわれは再び歩きはじめた。そこは森の中に、直径にしてほんの百メートルばかりの円い原っぱが開けているところで、なだらかな丘の頂上になっていた。道はそこから再び森の中へ降りて行く格好になった。その日も晴れていて、さすがに地面は固まりはじめていた。われわれは多くの虫が群がる腐木の脇を、そしてなにものかに襲われて骨になった山羊の死骸の脇を通った。何軒かの泥で造った家のある打ち捨てられた集落を通り抜けた。突然現われた断崖絶壁を這うようにして歩き、そこが土砂崩れで通りにくくなっているのを見た。果たしてそこを三台のトラックが通過できるのか疑わしかったが、待っていても仕方がないので先へ進むことにした。

途中、昼過ぎに全員休憩をとり、全員で持っていた食料を分け合って食べた。さらに森の中を進んで夕方頃に、とある村に出た。リーダー格の男は、これ以上先へ行くことをやめて、ここでトラックが来るまで待とうと言いだし、全員が賛成した。当時、途中の村で何人かの客が降り、さらに病人が別の村で降ろされたりしていたから、われわれのグループは、既に十数人に減っていた。われわれは村の広場に迎えられた。村の主がやってきて、酒や果物を勧めてくれた。暗くなって広場の真ん中に火が焚かれ、そのうち料理が大鍋にいくつも出されてきた。われわれは車座になってそれらをむさぼり、心ゆくまで食った。さらに強い酒とバンギが配られた。そして、村の中で音楽に心得のある者が土地の音楽を披露した。非常に埃っぽい演奏で、それは明らかに「ムトゥアシ」の影響を色濃く受けていた。乗客のほとんどはカサイ州の出身者だったので、それを聴いて踊り出す者が現われた。大きな歓声がわき起こり、彼は一層腰を落としていやらしくそれを回した。村の女が腰に布を巻いて踊りだし、肩と足を小刻みに震わせて男に挑みかかった。演奏は激しさを増し、時々大きなブレイクが入って、その都度ふたりは局部をぶつけ合った。炎がまわり、頭ががんがんした。果てしなく繰り返される魔術的なフレーズに心が吸い出されていくようだった。客のかなりが立って踊りだし、私もその中にいた。大きな歓声と拍手がわき起こり、宴は絶好調になった。われわれは酒とバンギと音楽と踊りに酔いしれ、炎のなかで時が経つのを忘れた。

目が覚めたとき、私は立て簾に囲まれた小さな小屋の中にいた。既に日が昇って久しいらしく、あたりはピリピリをつく杵の音や、子供たちの歓声に満ちていた。私はまぶしい光に痛む頭をたたきながら身を起こした。私はむしろの上にいて、毛布を掛けられていた。起き上がると頭ががんがんしたが、よく見ると着ていた服はゆるめられ、持ち物は枕許にきちんと並べられていた。私は起き出して小屋の扉を開けて外に出た。子供たちがわっと駆けつけてきて、何やら口々に叫んだ。私はリンガラ語で話しかけたが、彼等には通じないのか、彼等は他の言葉で何かきゃっきゃっとはしゃいでいた。考えてみればカサイ州に入ったのだ。リンガラ語は通じにくいのかも知れない。私はチルバ語で、「マール・カィ」と言った。「こんにちは」という意味である。子供たちはどっと笑い出した。どうやら通じたらしい。彼等はチルバ語を話す部族だった。向こうで料理や洗濯をしていた女たちも私の方を指さして、真っ白な歯をむき出しにして笑っていた。脇で水浴びをしていた男たちも笑っていた。どうやら昨夜は平和に過ぎていったようである。私はふらふらと歩きだした。村中の者が笑った。私は手を挙げて「マール・カィ、マール・カィ」と言った。彼等は一層笑い出した。余り笑うので、私は二年前のアンチ・ショックのレペでやらかした、あの恥ずべき不祥事を思い出して不安に駆られた。しかし、それは要らぬ心配だった。トラックの乗客が広場で飯を食っていたので行ってみると、彼等はふだんと変わらぬ対応で私を迎えてくれたからである。

フィストンは、「よく眠れたか」と私に訊いたあと、昨夜の顛末を話してくれた。昨夜の宴はみんなが踊りだしてから絶好調になり、彼等ザイール人たちも我ながらあきれるほどの乱痴気騒ぎになった。酒の入った徳利をがぶ飲みする奴や、クルクル回って火の中に突っ込む奴がいた。私が踊りの輪に引き込まれたあと、人々はさらに踊り狂い、泡を吹いて倒れる者が続出した。村の女たちは彼等を家に引き入れて介抱し、大丈夫そうなのは集会所や主の家に運び込んだ。話によると、私はちゃんと自分の席に戻り、そこに座ったまま寝ていたらしいのである。だから特に迷惑をかけたわけではなく、手間のかからない方だったという。それを聞いて安心した。そのうち手間のかかった奴等が起き出してきて、昨日の顛末をきいて笑い転げた。フィストンは私に言った。「こんな調子だから何も気にする必要はない。」

さてトラックの方だが、まだ到着していなかった。われわれはとりあえずその平和な村で荷物を広げ、湿気たものを乾かすことにした。私は念のために何か盗られたものはないかと持ち物を点検したが、全く何も盗られていなかった。服をゆるめられていたのに、肌着にくくりつけてあったパスポートや金などの袋は全く手つかずだった。私はここの人たちを信用した。トラックは昼頃到着した。しかし息も絶え絶えで、フロント・グリルなどは針金で縛り付けられている始末だった。われわれのトランス・フォンシ・カーの二台のトラックは来ていたが、もう一台はなかった。訊いてみると、そのトラックは大破し、荷物はトランス・フォンシ・カーが引き取り、乗務員は現場に最も近い村からキンシャサへ引き返すことになったらしいのである。

さて、ここでトラブルが起こった。大破したトラックの乗客が、トランス・フォンシ・カーの乗務員から目的地までの運賃を請求されたのである。彼等はそれは既に大破したトラックの乗務員に払ってあるのだから、その会社に請求すればよかろうと言った。しかし乗務員たちは納得せず、われわれに運賃を払ってあとで会社に払い戻すように請求しろと言った。しばらく言い合いになっていたが、君の意見が聞きたいと言って私が指名されてしまった。こういうときは日本ではどうするのか、というのである。私はトランス・フォンシの乗務員の言い分に疑問を持っていた。というのは、大破したトラックの荷物を引き受けたと言ったが、無償で引き受けたわけではあるまい。荷物をめぐっては、あとで会社どうしの駆け引きになるはずだから、何らかの書類か金品を取り交わしているのではないかと思ったのである。彼等は何も受け取らなかったと主張した。その会社は「チカパ」という西カサイ州の都市に支店を持っているので、そこへ行って掛け合うつもりだと言う。その話も疑わしかった。その会社が何の証拠もなしに金を払うとは考えにくいからである。私は荷物の金を受け取ってない以上、客から金を取る必要もないと言った。私は彼等がおそらく荷物の分も客の分の金も、その壊れたトラックの乗務員から受け取っているはずだと思ったからである。

結局その件はその場では収拾がつかなかった。トランス・フォンシの二台の車は、チカパ行きとカナンガ経由ンブジ・マイ行きに振り分けられることになった。それぞれの町へ届ける荷物を積み替え、客の一部も乗り換えた。トラックの修理は一日かかった。村にはいくつかの工具があったので、乗務員がトラックの下に潜り込んで、かなり大がかりな修理をしていた。私は乗務員との関係が悪くなることを恐れ、フィストンに相談した。彼はわれわれのリーダー格の男に相談し、さらに男は村の長老に相談した。その結果その日のうちに色々な取りなしがなされ、私はフィストンからもう心配は要らないという返事を受け取った。何がどうなって心配がなくなったのか、さっぱりわからなかったが、とにかく心配はなくなったようなので、心配しないことにした。

翌朝早くにわれわれはクラクションでたたき起こされ、世話になった平和な村をあとにした。しばらく行くと、今度はMANが動けなくなった。われわれは降ろされ、ベンツがさっきの平和な村に工具を借りに行き、再び修理が始まった。この修理にもほぼ一日かかり、われわれは何もない炎天下の平原で寝転んで時を待った。MANの故障はラジエーターまわりのものだった。どうにか修理が終わってラジエーターに水が満たされ、フロント・グリルが閉じられたのは、もう夕方に近かった。われわれは進んだ。体力の消耗はなかったが、遅々として進まぬ道中に、みんなの口から愚痴が多く出るようになった。さて、夜になって少し大きな村に着いた。そこは通りの両側に、ろうそくで照明された露天の並ぶ、ちょっとした宿場町だった。われわれはそこに降りて休憩をとった。そのうちの一件のメシ屋で鹿肉の干物をトマトで炊いたものを食った。私はその店にうっかりカメラを忘れてきた。しかし、乗務員のひとりがわざわざそれを見つけて持って来てくれた。その村には行商人目当ての簡易宿泊所があったので、われわれはそこに泊まることになった。考えてみれば、そこは乗務員にとっては何日ぶりかの落ちつける寝床になる。しかしその部屋は、天井は低く三畳の間くらいしかなかった。おまけに泥で造られた壁には窓もなく、非常に蒸し暑かった。夜半過ぎに女の悲鳴がした。私は驚いて飛び起き、扉を開けて外をうかがった。何人かの客が同じように出て来たが原因が分からず、その後何も聞こえなくなったので、そのままみんなは寝てしまった。

翌朝、まだ暗いうちにクラクションで起こされた。今となってはその音を聞くと、条件反射の様に朝の支度が出来るようになっていた。われわれはトラックに乗り込んだが、乗客の間では昨夜の悲鳴の噂で持ちきりだった。果たしてその真相は、われわれの車の運転手が、客の女のひとりを手込めにしたのだった。われわれはそれをこっそり耳打ちして伝えたのだが、その女もわれわれのトラックに乗っていて、始終すすり泣きながらうつむいていた。私は彼女の顔をまともに見られなかった。まだ二十歳になるかならないかの、若くて明るい娘だった。

トラックは、その日は道が平坦なこともあって快調に飛ばした。何のトラブルもなく距離を稼いだ。すなあらしの巻き起こる晴れわたった平原を難なく抜け、山岳地帯を通過し、森の中のヘアピン・カーブをいくつも越えた。そしていくつめかのカーブの先から、緑深い谷間に蛇行する真っ赤な川が現われた。それは絶景だった。さらにその山の峠にさしかかる途中で、西の平原に沈んで行く大きな太陽を見た。夜に入ってしばらく平地を走り、いくつかの焚き火の焚かれた村を通過し、ある平原に車は停まった。ここで野宿らしい。われわれは砂地に布を張って寝た。しかしうつらうつらしたかと思うと、クラクションが鳴らされた。数時間しか経っていなかった。われわれはトラックによじ登り、闇の中を走った。小一時間ほどして、トラックはさっきの赤い川の水辺に降りた。そこの簡易宿泊所にわれわれは入って行った。それは昨日のものと大差なく、寝台は川沿いにあるためか、とても湿気ていた。

朝日を感じてわれわれは起き出した。訊いてみると、ここの対岸がイレボだという。やっとトラックの苦しい旅が終わるのかと思うと、嬉しくもあり感慨深くもあった。そこにもトラックの載れるフェリーが運航されているということだったが、いつ来るかわからないというので、荷物の軽い乗客は、渡し舟に乗って赤い川を渡ることになった。

われわれがいよいよ鉄道の起点、イレボの町に着いたのは、四月の一三日のことだった。ここからしばらくは、スタックや故障に悩まされない鉄の路に乗って、楽な旅が続くはずである。われわれは船着き場からあがって、港を横に見ながら町に入って行った。イレボの町はカサイ河に面した港湾都市である。キンシャサから南部のシャバ方面への物流は、ザイール河とカサイ河を遡ってここに集積され、ここから鉄道で南部に送られている。ここは大きな中継地点だった。河に面して港、それに隣接する駅があって、町はそこから高台になったところに広がっていた。われわれは港へ降りる路のかかりにある、町の一番港よりの立派なホテルに部屋を取ることにした。

ホテルの名は、「ラ・カルメ」といった。静かな、とか穏やかなという意味のその名に私の心は動いたのである。キクウィットを出てから、静かな朝を迎えたことがないので、ここらで少々奮発してでも、心の平安がほしかったのである。フィストンはそのホテルはよくないと言ったが、私は久しぶりに見たそのヨーロッパ風の建物に好感を持った。われわれは案内されて、古い木造の回廊になった二階の南側の陽当たりのよい部屋に荷物をおろした。そしてキクウィットを出て以来何日ぶりかのシャワーを浴びて、町へ飯を食いに出かけた。フィストンはシテに行きたがったが、私は近くにあった立派なレストランに入ろうと言った。われわれはそこで久しぶりに冷えたビールを飲み、ステーキとフリッツを食った。町を散策しようとも思ったが、私はむしろそのホテルのゴージャスな部屋で、風に吹かれながらくつろぎたいと思ったので、ホテルに戻ることにした。

私が昼寝を始めてしばらくした頃だった。フィストンが私を起こした。何かと思うと、イミグラシォンの者だという男が三人来ていた。私は寝ぼけていい加減な受け答えをした。パスポートの提示を求められたのでそれを渡すと、彼等はそれを自分のポケットに入れて、われわれふたりを連行した。われわれは抗議したが、その屈強な三人の男たちは一切聞き入れず、われわれを激しくこづいて外に出た。そして多くの群衆が見守る中、街はずれの事務所に連れていった。そこにはカサイ河で見たのよりもさらに手強そうな、難しい顔をした男が座っていた。私は彼の前に座らされ、われわれを連れてきた男がパスポートをその代官に渡すと、例によって彼はそれをためつすがめつ眺めはじめた。

私は彼の発言を待った。彼は重々しい口調で言った。「何故ここに来たのか。」私は答えた。「音楽を聴きに来た。私はカサイの音楽が好きで、中でもフランコのレコードは五〇枚近く持っていて、日本ではそれらは特に手に入りにくくて・・・、」と言いはじめたのを彼は手で制して、このビザは偽造されたものだと言いだした。私は呆気にとられた。私はカサイ河のほとりで書いてもらった書類を差し出して見せ、ここにどこへでも行けると書いてあるはずだと主張した。彼はその書類に目を通すと、それを破り捨てた。私は激怒し、「それを手に入れるのに私は五〇万ザイールも払ったんだ。そんな公的な証書を破っていいと思っているのか。」と詰め寄ったが、まわりを取り囲んだ屈強な男に、椅子に引き戻されてしまった。代官は言った。「私が言っているのは、お前のビザは偽造されたものだということだ。どんな書類をもってしても、偽造されたビザを有効にすることは出来ないし、ビザの偽造は重罪だ。」と言った。私は、「そのビザのどこが偽造なのかを示してくれ。」と言った。彼は男にパスポートを渡し、何事かを耳打ちした。男はやって来て、「ここを見ろ」と言った。

男の指さした先には、そのビザがダブル・エントリーであることがフランス語で記されていたが、よく見るとそこにはインクを消す砂消しゴムで削り取られた様な跡が残っていた。明らかに初めは「UN」と書かれてあって、そのあとにUだけを残して削り取り、「PLUSIEUR」と書き直されていた。さらにビザの種類を示す選択肢の欄には、「PLUSIEUR」の表記を消してあったので、確かに矛盾した内容になっていた。そこまで詳しくは見ていなかった。私は、ここに貼られた印紙の金額を確認してくれ、それはダブル・エントリーのための金額になっているはずだと主張した。彼はそんな料金表はここにはないし、第一お前が自分の持ち物の矛盾を説明できない以上、偽造ではないと認めるわけにはいかないので、これは預からせてもらうことになると言った。私は何かの手違いだ、そこにサインされた日本にいるザイールの大使に問い合わせてくれ、すべては彼のミスだと主張したが、ここには電話なんてありはしないといって拒否された。

私は何とか方法を探った。フィストンとともにこの旅行の目的を話し、われわれの音楽遍歴の略歴や、全く怪しいものではないことを信じてもらおうとした。しかし代官は全く聞いていなかった。「もう十分だ」という風に手を挙げて、机の中からパスポートの束ねられたものをとり出し、見せてやれと脇の男に顎で指図した。男が持ってきたものは、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドなど、様々な国の人たちのパスポートだった。中には日本人のものもあった。代官は、「それらはすべて正式な許可を得ずにここを訪れたために、私が没収したものだ。お前も嫌疑が晴れない限り同じ扱いとさせてもらう。」と言って、私のパスポートをそこに束ねて引き出しに入れてしまった。「連れていけ。」私は両側から男にかかえ上げられ、部屋の奥に連れて行かれた。そこには地下室に降りる階段があって、私はその下の陽のあたらない独房に監禁されることになった。

後ろでフィストンの激しく抗議する声が聞こえたが、代官の荒々しい声にかき消され、やがて別の男に殴られている物音がして静かになった。独房には粗末な木製の寝台に毛布が一枚、部屋の隅にはおまるがひとつ置いてあった。扉は分厚い木製で、目の高さに鉄の格子のはまった二〇センチ四方ばかりの窓と、床の方に食事を差し入れる隙間があった。部屋の中は、汗と排泄物の臭いで息もできないほどだった。私は急転直下した自分の運命をまだよく飲み込めずにいた。しかし何時間たっても物音ひとつしない薄暗い部屋の中で、何をすることもできずに座っていると、色々な思いが頭をよぎった。薄闇の色が濃くなった頃、年老いた男が粗末な食事を持って来て下から差し入れた。私はそれを見る気にもなれなかった。やがて真の闇が部屋の中に充満して、音も光もない長い時間が訪れた。その夜は一睡もできなかった。うとうととしかけたと思ったら、トラックが崖を転がり落ちる夢を見て目覚めた。気分が落ち込みはじめると、明日になればきっと取り調べがあって、無実が証明されるだろうと思って気を取り直した。ようやく闇の色が薄まりはじめ、あたりが見えてくると、私は呼び出されるのを待った。初めにやって来たのは、昨夜食事を持ってきた男だった。彼は無言で手つかずの昨日の皿を下げ、新しいものを差し入れた。

私は彼に取り調べは何時からだと聞いたが、彼は無言で行ってしまった。私は部屋でじっと待った。しかし何時間たっても、階段を下りてくる者はなかった。差し入れられた食事に少し手を付けてみることにした。それは既に冷たくなっていたが、クワンガを細かく刻んだものの上から、豆のトマトソース煮をかけたもので、私は一口含んだだけでもどしてしまった。急に胃が射し込むように痛み、私はベッドにうずくまって痛みが去るのを待った。それは明らかに潰瘍性の痛みだった。食事とともに一杯の水が置かれていたが、生臭い感じがしたので飲むのをやめた。どうにか痛みは落ち着いたが、今度は乾きのあまり口の中が錆びた鉄屑のような臭いに包まれた。目の前には一杯の水があったが、私はそれには手がつけられなかった。肉体的な苦しみのあるうちは、精神的な苦しみは幾分緩和されるようだった。どうにか体が楽になった頃、再び闇が濃くなってきた。そして三度目の食事が持って来られた。一日二食ということらしい。

私はそれを暖かいうちに食おうと思い、何度か口に運んでみたが、すぐに吐き気に襲われ、それをこらえながら、おそるおそるおまるに近づいていった。おまるの中には前の収監者の排泄物がまだ残っていた。それに群がる蛆を見たとき、私は激しく吐いてしまった。のみならず、再び胃が射し込みはじめ、なおかつ腹痛も始まった。こらえきれなくなって私はそのおまるに跨り、排泄をした。明らかに下血していた。胃が切れていたのだろうと思われる。排泄を済ませたのはいいが、紙がなかったので拭くことが出来なかった。大声を上げたが誰も降りては来なかった。手を洗う水もないのでどうすることもできず、下着をつけずにそのまま横になり、なるべくじっとしていた。闇の中で私は絶望的な気分になっていた。苦しかったイレボまでの道中でさえ、楽しく思い出された。早くキンシャサに帰りたい、ディアカンダの快適なベッドで休みたいと思った。旅立つ前にキンシャサを発ったアニキとくまちゃんのことを思った。日本を発つときに「行かないで」と言った六人の女のことを思った。そして、柄にもなく父と母と妹のことを思った。闇の中で私は泣いた。神というものがもしあるのならば、信じたいと思った。何かを信じることが出来れば、心の平安が訪れるような気がした。私は何の神かわからないものに向かって、どういう仕草をしていいかもわからずに、ただ助けてくれと祈った。そしてそのまま寝てしまった。

翌日、食事を持ってくる男の足音で目が覚めた。私は勇気を奮い起こして蛆のうごめくおまるを取り上げ、目の高さまで上げて示し、これを洗ってくれ、それと尻を拭く紙を持ってきてくれと言った。しかし、彼は今回も無言で立ち去った。 私は差し上げたおまるのバランスを崩して、中の汚物の一部を床にぶちまけてしまった。猛烈な悪臭が立ちこめ、私は倒れそうになった。汚物は食事にもかかったので、それを食うことは出来なかった。私自身の体も、汗と砂による不愉快なぬめりと臭いがしはじめていた。私は悪臭と屈辱の中で、じっとうずくまって耐えていた。あまり深刻なことを考えると気が狂いそうになるので、努めて何も考えないようにした。明日になれば、きっと取り調べが始まって、見当違いだということになるだろう、きっと今頃は日本にいるザイール大使が間違いを認めて、明日にでも私は釈放されるだろうと考えるようにした。しかし、頭の一方からは、このままいつまでも捨てて置かれるのではないか、あの代官がわざわざ日本にまで問い合わせたりするものか、などという絶望的な気持ちがよぎっていった。

そうして迎えた三日目の夜のことだった。あるいは四日目の未明だったのかも知れない。私は男の呼び声で目を覚ました。闇の中で、出ろと言う声がした。やがてろうそくが持って来られ、私はその光を頼りに下のものを履いて扉の前に立った。扉が開かれた。そこに立っていたのは、眼鏡をかけた白人の男だった。ろうそくの光を頼りによく男を見ると、白くて長い服を着ていた。胸には大袈裟な十字架がかかっていた。神父か、と思ったとたん、私は最悪の事態を想像した。代官は重罪だと言っていた。私は処刑されるのか。迎えに来た人々は、黙って後ろを向き、階段に向かって歩きはじめた。その厳かな雰囲気が、私の最悪の想像をよりリアルなものにした。まさか、命を取られるほどのことではあるまい。私は心の中で何度も不安を追い払おうとしながら、彼等のあとに続いた。しかし、振り払っても振り払っても、真っ暗な思いが頭を占領した。私は全身が大きく震えはじめた。歩くどころか、立ってさえいられなくなり、膝から崩折れてしまった。男たちが駆け寄って来て私を抱き上げた。私は上へ運ばれた。そしてろうそくの火に照らされた取調室を通って外に出た。その向こうに立っていたのはフィストンだった。私は体の全ての力が抜けた。

彼は私を救出するために、町の教会の神父に直訴していたのである。彼は何も言うなと言って、私の肩を抱いて道を進んだ。そしてシテへあがる路を曲がり、とある安ホテルに入って行った。深夜だったので、通行人はいなかった。神父はそれを見届けてから迎えの車で去って行った。私は部屋に入って夢中でシャワーを使い、体中の臭いと汚れのすべてを洗い流した。そしてフィストンがとっておいてくれた食料をがつがつと食い、それを食い終わらないうちに寝てしまった。

翌朝、フィストンは決して部屋を出ないようにと私に言い残して出て行った。私は部屋の鍵を閉め、雨戸もすべて閉め切ってその中でじっとしていた。昨日までの顛末を頭の中で整理しはじめることが出来たのは、それから二時間近くたってからのことである。それまでは、頭がパニックになっていて何も考えられなかった。置いてあったクワンガと缶詰を食い、レモンを口に含んだ。自分の荷物をテーブルに出して、中身をあらためた。現金などは肌着にくくりつけてあったので無事だった。夕方に近くなってフィストンは戻って来た。なんと、彼は私のパスポートを取り返してきた。そして、昨日までのことを話しはじめた。それによると、あの代官は冗談はおろか、賄賂や根回しの全く通じない堅物で、彼とまともにやり合って獄中で死んだ外国人もあるほどだということだった。しかし、彼は敬けんなカトリック信者でもあったので、フィストンは、イレボにあるミッション・カトリックの神父を探し出して相談に行ったのである。

神父は教会の政治力でもって、イミグラシォンに私を解放するように説得した。夜半になんとか人目をかいくぐって救出には成功したが、大事をとって、私はしばらく外出しない方がよいとされた。今度逮捕されれば本当に救い出せない可能性があるからだ。イミグラシォンがどうするつもりか見極めがつかないと、動きのとりようがなかったのである。法律を厳密に解釈すれば、私を逮捕監禁するのは違法だということだったが、かつてはカサイ州は確かに炭鉱地帯ということで、一般観光客の立ち入りが禁止されていた時期があったらしい。しかし、それは何十年も前の話で、今はそんな規定は廃止されている。しかし、イミグラシォンの連中の中には頭の堅いのもいるし、その過去の法律を盾にとって、事情を知らずにやってきた観光客から金品を強奪する輩もあとを絶たないのが実態だった。トラブルを避けるためにも隠れていた方がよいとされた。私は最も心配していた列車の予定について訊いてみたが、フィストンは暗い顔をして、「町の者の話では、列車はここ二カ月も来ていないらしい。」と言った。私は気が遠くなった。ある者はそろそろ来るだろうと言い、ある者はもう二度と来ないのではないかと言った。駅へ行って訊いてみても、駅員自体がいつ来るのか知らされていないということだった。私はとりあえず釈放されて身の安全の心配はしなくて良くなったのだが、今度はこの町をいつ出られるのかに気を揉まなければならなくなった。私はそれから二日間を、その部屋から出ずに過ごした。

しかし二日目の夜、われわれは寝ていたのだが、突然トイレの雨戸が破られ賊が侵入した。私とフィストンは、トイレと寝室の間の扉の鍵を二重にしていたので、賊がそれを破ったときには、既に荷物を持って廊下に転がり出ていた。われわれは夜の通りに出て、後ろも振り返らずにひたすら走った。フィストンはシテの上の方に例のミッションがあるので、そこまで休まずに走ろうと叫んだ。イレボの町に電気がついていたのは不幸中の幸いだった。私は闇に足を取られることなく、ミッションまでの三キロ近い距離を荷物を担いだまま走り切った。ミッションの敷地に入って、事務所のようなところをノックした。中からそこで働いているらしい男が、眠そうな目をこすりながら出て来た。フィストンは彼に事情を話すと、彼は長屋のような形になっている宿舎にわれわれを導き入れた。われわれはそこでやっと一息つき、自分たちが何故狙われたのかについて考えた。そこに泊まっていることは、誰にも知られていないはずだった。知られないように深夜こっそりと神父が迎えに来たわけだし、それから私は外に出ていないので、目撃者もいなかったはずである。

翌朝、神父が部屋にやってきた。神父は、「イミグラシォンは教会には手出しできないから、ここで安心して滞在すればよい。そのうち彼等の意図が分かれば、対応できることもあるだろう。昨日の盗賊はイミグラシォンとは関係ないと思うが、どちらにしても、しばらくはここにいてほとぼりが冷めるのを待っていたほうがよい。」と言って出て行った。われわれは神父の言うことに従った。私にとっては、もうごたごたはたくさんだった。キリスト教でも何でも、安心できるところがほしかったのである。列車の到着は、教会の職員が常に市内をまわっているので、すぐに知らせることが出来るということだった。通常、ここは終点なので、列車が来れば二、三日滞在するから、何も心配は要らないと言われた。

私は安心して、とにかく休息をとることにした。そのミッションは、ごく安い金額で、食事もついて宿泊できた。私はもちろんキリスト教徒ではなかったが、われわれの泊まっている部屋は、実は修道者のためのものなので、少しでも役に立つことをしようとして、翌日からは教会の仕事を手伝うことにした。そうして二、三日が過ぎたある日、ディアカンダで会った、キサンガニからキンシャサへカヌーでやって来たあの白人の二人組がやって来た。まさに奇遇だったが、われわれは再会を祝し、つもる話に花を咲かせた。彼等はわれわれがバ・ザイールの旅に出る前にキンシャサを発ってバンドゥンドゥを目指したのだった。しかし、われわれのようにバスでキクウィットまで出るようなことはせず、トラックでケンゲからバンドゥンドゥへ出て、そこからさらにトラックに乗ってイレボにたどり着いたのである。彼等が何を考えてそんなルートを辿ったのかはわからなかった。われわれがバ・ザイールの旅に出たのが三月二五日だったから、少なくともここへ着くまでに、ひと月近くかかっていることになる。彼等は再び、その道中はとても信じがたいナイトメアだったと口を揃えて言った。「キサンガニまでの苦労よりもひどかった。トラックはすぐに動かなくなるし、スタックしたトラックを救出するために、雨の中をまるで人足のように働かされた。長雨に疲れ果て、それでも泥沼のような小径を何日も歩かされたんだ。」と言っていた。われわれと同じ事を経験していたが、その長さたるや、われわれの比ではなかった。彼等は自分の部屋に入るや、そのまま寝てしまった。

私は安心して、とにかく休息をとることにした。そのミッションは、ごく安い金額で、食事もついて宿泊できた。私はもちろんキリスト教徒ではなかったが、われわれの泊まっている部屋は、実は修道者のためのものなので、少しでも役に立つことをしようとして、翌日からは教会の仕事を手伝うことにした。そうして二、三日が過ぎたある日、ディアカンダで会った、キサンガニからキンシャサへカヌーでやって来たあの白人の二人組がやって来た。まさに奇遇だったが、われわれは再会を祝し、つもる話に花を咲かせた。彼等はわれわれがバ・ザイールの旅に出る前にキンシャサを発ってバンドゥンドゥを目指したのだった。しかし、われわれのようにバスでキクウィットまで出るようなことはせず、トラックでケンゲからバンドゥンドゥへ出て、そこからさらにトラックに乗ってイレボにたどり着いたのである。彼等が何を考えてそんなルートを辿ったのかはわからなかった。われわれがバ・ザイールの旅に出たのが三月二五日だったから、少なくともここへ着くまでに、ひと月近くかかっていることになる。彼等は再び、その道中はとても信じがたいナイトメアだったと口を揃えて言った。「キサンガニまでの苦労よりもひどかった。トラックはすぐに動かなくなるし、スタックしたトラックを救出するために、雨の中をまるで人足のように働かされた。長雨に疲れ果て、それでも泥沼のような小径を何日も歩かされたんだ。」と言っていた。われわれと同じ事を経験していたが、その長さたるや、われわれの比ではなかった。彼等は自分の部屋に入るや、そのまま寝てしまった。

次の日、フィストンはその白人ふたりを連れて、神父や教会職員とともに、イミグラシォンへ行くことにした。「白人ふたりは外国人だから、イミグラシォンにこちらから顔を出させておけば、彼等も悪いようにはしないだろう。それに教会の職員がついているので、むやみな手出しは出来ないはずだし、その隙に私が外出してもよさそうかどうかを探ることもできるかも知れない。」そう言って彼等は教会の車に乗って出ていった。彼等は夕方になってようやく帰ってきたが、表情は皆明るかった。何かいいことでもあったのか、とフィストンに訊くと、彼は一枚の紙を取り出し、ふたりの白人と私の分のカサイ州の通過許可証を、その代官が書いてくれたと言って私にそれを渡した。その書類が重要なのではない。それを代官が書いたということは、イミグラシォンはイレボに於いてわれわれが自由に出歩くことを妨害しないということだった。何よりも私は観光旅行に来ているのだから、楽しく出歩けなければ全く意味がない。そうして、われわれは自由に歩き回ることにした。白人のふたりもそこから鉄道に乗るつもりだったので、われわれは教会の職員と一緒に駅まで行って、最新情報を得ることにした。

駅前の広場には人がごった返していて、窓口は詰めかけた行商人や学生や旅人や兵士が口々に叫んでいた。ほとんどがチルバ語だったので彼等が何を叫んでいるのかわからなかった。教会の職員はルバ族だったが、彼の話によると、要するに列車がいつ来るのかと窓口に殺到してがなり立てているらしいのである。われわれはその人並みをかきわけて前へ進み、職員の口利きで駅舎の中に入ることが出来た。職員の話を訊いても、月二本ある筈の列車がここ二カ月来ていない、貨物列車はたまに来るのだが、正規の列車がどうなっているのか誰にもわからないという、何ともあきれた返事だった。彼等はそろそろ来るんじゃないか、と呑気なことを言った。よくそれで事故が起こらないものだと思ったが、「そんなことより、町には切符を求めてやって来る人間が日に日に増えている。ことによるとそのすべてを乗せられないかも知れないから、早めに切符を手に入れておいたほうがいい。」と言われて、とにかく私とフィストンはカミナまで、白人のふたりはルブンバシまでの切符をそこで買うことにした。

私とフィストンは一等でないと身の安全が心配だという職員の忠告を受け容れて一等を選んだが、白人のふたりは三等で十分だと言って三等を買った。教会の職員は、仕事があると言ってそこから車で行ってしまったので、われわれは歩いてイレボの町を散策しながらミッションまで戻ることにした。駅舎から出て来たわれわれを見つけて、ある目つきの鋭い三人組がわれわれに声をかけてきた。私は警戒したがフィストンは彼等と話し、私に心配要らないという仕草をした。彼等はキンシャサからルブンバシに出稼ぎに行く途中の労働者で、実はアンダー・グラウンドな労働組織の活動家だった。彼等も列車を待っているという。その時は、一応顔見知りになったという程度で別れた。さらに港に降りる路の近くにあったとあるバーで、ルブンバシの学校へ行くという学生のグループに会った。彼等は列車を待ってひと月近くこの町にいたが、金がなくなってきたのでホテルを出て、今は知り合いになったある大きな家に居候しているということだった。われわれは最初に泊まったホテル・ラ・カルメの脇を通り、市場を見物し、打ち捨てられた戦闘機のある飛行場の横を通ってミッションに戻ってきた。寄り道しながら帰ってくると、裕に二時間近くかかった。その日、教会に出入りしている人で、ミサの楽隊の指揮者をしている人と知り合いになったので、彼の家へ遊びに行った。そこで魚とワニのシチューと様々な野菜の煮物を食った。彼の家に教会のミュージシャンや、教会のギャラリーに木彫りの人形を収めている彫刻家などが遊びに来たので、われわれは夜中までそこで騒いだ。

翌日から、われわれはミッションの敷地の中で規則正しい生活を始めるようになった。教会には学校も併設されていたので、私は臨時の日本語教室を開いた。彼等の日本語に対する思い入れは強く、既に日本語の挨拶の出来る子供も少なくなかった。それが終わると隣接する広大な庭で彼等とボール遊びをしたり、ミサに立ち合ってともに演奏したりした。 学校として使われている建物はトタン屋根のごく簡単なもので、授業が終わると、ミサの合唱隊の練習場になる。フィストンはミサに集まるミュージシャンの中から何人か気の合う連中を選んで、即席のバンドを作り、指揮者の男が曲をもってきて、ともに中庭で練習したりした。白人のふたり組もそんな遊びの仲間入りをした。ひとりはギターが弾けるので、フィストンにザイール風の弾き方の手ほどきを受けた。もうひとりはコンガに興味を示したので、私と一緒にミッションのパーカッショニストに手順を習った。また、ギャラリーでは市民の希望者に木彫を教える教室のようなものがあったので、そこに遊びに行ったりもした。そこの彫刻家が私のために、リケンベという親指ピアノを座って弾いている、ルバ族の伝統的なスタイルをした男の人形を彫ってくれた。そして、それを村の長老のところへ持って行って、ルバ族の音楽の神が宿るように祈祷してもらった上で、私にプレゼントしてくれた。

翌日から、われわれはミッションの敷地の中で規則正しい生活を始めるようになった。教会には学校も併設されていたので、私は臨時の日本語教室を開いた。彼等の日本語に対する思い入れは強く、既に日本語の挨拶の出来る子供も少なくなかった。それが終わると隣接する広大な庭で彼等とボール遊びをしたり、ミサに立ち合ってともに演奏したりした。 学校として使われている建物はトタン屋根のごく簡単なもので、授業が終わると、ミサの合唱隊の練習場になる。フィストンはミサに集まるミュージシャンの中から何人か気の合う連中を選んで、即席のバンドを作り、指揮者の男が曲をもってきて、ともに中庭で練習したりした。白人のふたり組もそんな遊びの仲間入りをした。ひとりはギターが弾けるので、フィストンにザイール風の弾き方の手ほどきを受けた。もうひとりはコンガに興味を示したので、私と一緒にミッションのパーカッショニストに手順を習った。また、ギャラリーでは市民の希望者に木彫を教える教室のようなものがあったので、そこに遊びに行ったりもした。そこの彫刻家が私のために、リケンベという親指ピアノを座って弾いている、ルバ族の伝統的なスタイルをした男の人形を彫ってくれた。そして、それを村の長老のところへ持って行って、ルバ族の音楽の神が宿るように祈祷してもらった上で、私にプレゼントしてくれた。

また、ミッションに仕えている料理人とも仲良くなり、私はよくその男と市場へ買い物に行った。彼はチルバ語しか話せなかったので、私とは細かい意思の疎通は出来なかったが、几帳面で面倒見のいい性格らしく、身ぶり手振りで色々なことを教えてくれた。気絶した、まだ生きているワニを買うことにも驚いたが、頭を鈍器で殴られて、まだ硬直していない猿がまるごと売られていたのにも驚いた。なかでも小猿の干物は高級品だった。さらに驚かされたのは、ごく小さな川魚を干して、めざしのように焼いて食ったり、小さいものはそれでダシをとったりすることである。魚の塩漬けで作った醤油や、豆を潰して発酵させた味噌のような調味料まであった。私はそれらで味噌汁を作ってみたが、ミッションの連中は誰も飲んではくれなかった。われわれはそこでじゃこの油漬けを食ったり、猿の丸焼きを食ったりした。ワニの軟骨のゼラチン質は最高に美味だった。食事はすべてミッション内でまかなえた。そこの食堂で驚かされたのは、毎朝のコーヒーを入れてある魔法瓶が余りにも見慣れた形をしていたので、クルクル回してよく見てみたら、何と非常に古い型の「象印」だったことである。

そんなこんなで、結構ミッションでの生活は楽しいものだった。しかし、教会や、特に教会音楽というものが、ザイール人にとってどういうものなのかは、それをかなり見てきたつもりだったがよくわからない。ある意味では、彼等が純粋な気持ちで神に近づくための手段として存在しているのかも知れない。しかしそのあまりにも甘美なイメージは、どうしても一種ヨーロッパ風に骨抜きされた、力のないものに思われて仕方がない。特にここイレボの町では、キンシャサやバ・ザイールなどと違って、人々の気性が激しいので、なおのこと私の感じる両者のギャップは大きいのである。気性が激しいのは、ここらが炭鉱地帯だからかもしれない。そんな中で、教会は浮いているように感じられた。ミサは週に三回ほど行なわれていて、そのたびに寄せられる喜捨や、ギャラリーに展示されている彫刻や家具を、ときどき車で買い付けに来る白人などのおかげで、教会は成り立っているようだった。彫刻や家具は、どれも精密で立派なものだった。しかも値段が安いのでよく売れていた。神父と話を交わす機会はほとんどなかった。いろいろと教会の仕事で忙しそうにしていたし、彼はベルギー人で、フランス語とチルバ語しか話せず、私は英語とリンガラ語しかわからなかったからである。

われわれはミッションの生活を楽しみながらも、いつ来るかもわからない列車の心配をしていた。二日に一度の割で、列車がいつ来るのか、また、手違いで乗り損ねることがないようにと、駅まで行って確かなところを見てくるようにした。列車が来ないのに、窓口に掲示された運賃表は日に日に改訂されていった。われわれの買った切符の値段では、ついにその半分の距離も進めないくらいになった。イレボの町には余り馴染めなかった。しかしそれだけに、私にとっては特別な感慨のある町である。なにもそれは三日間も監禁されたからではない。ザイール第二の港のある町、そして鉄道の起点のある町、町には電気が通い、夜は明るいのに、マタディの健康的な活気とはまるで違う、追いつめられた緊張感が町を支配しているように思われたからである。人々の表情は、どれも険しかった。バーでも、レストランでも、キンシャサのように陽気に酔っぱらう人をほとんど見かけない。それは、ここが交通の要所だから、通過するだけのよそ者が多いからかも知れないし、また、交通手段が集積しているので、多くの利権が絡んでいるからかも知れない。また金やダイヤモンドの採れるところなので、そうした一攫千金を狙う根性の輩が集まるからかも知れない。さらに、首都キンシャサを牛耳るコンゴ族に対する、ルバ族の敵愾心かも知れない。よくはわからないが、とにかくその緊張感は、われわれの身に応えた。特に外国人には閉鎖的なように思われた。この町を出歩くようになってさほど日が経たないというのに、この町でわれわれを知らない者がないのではないかと思われるほどだった。

常に監視されているように感じられた。ホテルの窓や建物の影からこちらを見て、近づくと消える人影をいくつも見た。われわれは、人々に出来るだけフレンドリーに接したつもりだったが、彼等はそうは思わなかったようである。フィストンに対して、遠回しに私の外貨を両替するようになどと強要する者もいた。それに応じないと、われわれがこの町の人間を悪く思っているという噂を流して、兵士や役人を連れてきて詰問させたりした。私と話をしていても、彼等が見ているのは、私のベルト付近にある膨らみだった。ここには大枚の金が隠されていることが彼等にはわかるのだ。当時の私の所持金は全部で三千ドルほどだったが、その金は彼等にとってみれば何十年分もの年収に相当するはずだった。さらに犯罪を取り締まる役目を果たすはずの兵士でさえ、わずかの金で黙らせるのは簡単なことなので、私を殺して金品を強奪すれば、逃げおおせてかなりの年月を楽に暮らせるはずだった。ここでは、殺人が割に合うのだ。知り合いになった学生たちのグループや、例の活動家の指導者は、これらすべての困難はモブツ大統領の悪政の結果だと言った。道が泥沼のようになってトラックがスタックを繰り返すのも、列車が二ヶ月も来ないのも、すべてモブツが現状改革を放置しているからだと彼等は言った。私はこの町のいびつさと暗さの中に、広大な国土を持つザイールの困難をひしひしと感じた。

間もなく四月も終わろうとしていた。既にイレボに来て二週間が過ぎようとしている。そして、駅員の言っていた心配がより一層色濃いものとなった。あらゆる地方から列車に乗ろうとしてこの町に流れて来た人々で町がふくれあがっていったからである。彼等は泊まるところもなく通りに溢れ出し、そうしたよそ者のために町の治安は極端に悪化していった。そこら中の通りで人が倒れていた。生きているのか死んでいるのかさえわからなかった。それらは毛布にくるまったまま、まるで絨毯の筒のように歩道に放置されていた。それに目を向ける者さえなかった。フィストンは身の危険を感じて、外出を控えようとした。ミッションでの生活にも飽きて、ただ列車を待つだけの刺激のない毎日が続いた。

私はこの旅の計画は、もう全うできないものと諦めざるを得なかった。まだ全行程の六分の一も消化していないのに、日程の半分を使ってしまったからである。私のビザの期限はあと一ヶ月だった。それまでにキンシャサに戻って出国するか、第三国に出てザイールに入り直さねばならなかった。そのためには、その第三国のビザをどこかで手に入れなければならないし、うまく外国の出先機関のある国境の町を探し当てられるかどうかもわからなかった。それに私のビザは、確かにどこでどんなトラブルを生むかもわからないものだったので、再入国は避けた方が良さそうだった。こんなザイールの奥地で、日本にいるザイールの大使や、ビザを手配した旅行代理店に文句を言ってみてもどうにもならないことは分かり切っていた。要するに私の不注意である。フィストンにしても焦りは同じだった。彼の場合、音楽家としての国内の通行手形を得ていたのだが、その期限は五月の半ばで切れることになっていた。彼もそれ以前に出国するか、キンシャサに戻るかしなければならない。

列車がいつまでも来ないので、われわれは別の方法を考えはじめた。港に事務所を構えるトラックの会社に訊いてみても、南部からキンシャサ方面へ帰る便はあったが、それですら出発は何週間も先になるらしかった。南部や東部へ向かう便のほとんどは、ンブジ・マイやチカパ止まりだった。ザイールを横断して東部の国境に至る手段はほぼ皆無だった。私はここでキンシャサへ帰ることも考えた。河下りのフェリーがあったからである。しかし、フェリー会社は難色を示した。彼等の船もとっくに出発予定日を過ぎていたが、到着するはずの列車が来ないので、あてにしていた荷物を積めないでいた。出来ることなら荷物を満杯にして出発したかったからである。フェリーの埠頭や船内では、やはり何日も出発を待ちくたびれている乗客が大勢いた。こちらも望み薄だった。

われわれは様々な情報収集に努めた。知り合いになった労働運動の闘志や学生のグループとも話し合った。彼等も情報を得ていた。貨物列車や闇列車があるというのである。運転手との交渉次第でそれらに隠れて乗ることが出来るというのである。「しかしお前はやめた方がいい。」と活動家のリーダーは言った。「貨物列車はすべて屋根のない無蓋車で、ここらは炭鉱地帯だから、旅行者は貨車に積まれた石炭や鉱石の山に這いつくばらされて、その上からシートを被せられるんだ。さらに駅に着くたびに兵士による検問があって、彼等はシートの下にときどき密行者がいることを知っているから、金品を強奪する目的で貨車を虱潰しに調べるだろう。捕まればそれこそ本当に取り返しがつかないし、特に日本人のお前など格好のカモになるだけだ。」と言った。一方、闇列車というのは「カブース」と呼ばれていて、コンテナ便のようなものらしい。雨風と陽射しは避けられる代わりに、闇の中に閉じこめられて振動に耐えなければならない。これもやはり各駅で検問が行なわれるので、無事に通り抜けられる保証はどこにもないということだった。

しかし、ああだこうだと言っても、そんな話は全く無駄だったことが明らかになった。カサイ州付近を襲った先頃の長雨で、ムウェカという村の付近で線路の盛り土が流されてしまい、列車がその手前で立ち往生し、いつ復旧するかめどが立っていないという情報が、確かな筋からもたらされたからである。列車が来ない原因がこれでやっとはっきりした。つまり八方手詰まりということだった。じたばたしても仕方がない。私はこういう時の腹のくくり方は早かった。「ビザが切れようがどうなろうが、手段がなければ仕様がないじゃないか。」私はミッションでの日々の生活に埋没しようとした。そして五月に入った。

五月二日の未明のことだった。われわれは列車が来たという情報でたたき起こされた。急がないと人々が殺到して乗れなくなるぞと言われた。われわれは大急ぎで荷造りをし、待っていた車に乗り込んだ。情報をもたらしたのは一介の少年である。彼はミッションの学校の生徒で、父親は鉄道の職員だった。彼の話によると、列車は今、ムウェカという町の向こうで立ち往生したままだが、路線の復旧にめどが立ったので、イレボから別列車を仕立ててムウェカまで行き、そこで乗客を本列車に移しかえるというのである。今イレボ駅の構内には満足な客車が少ないし、それに乗るのは早い者順なので、早く行かないと貨車に押し込められてしまうというのだ。 私は命を救ってくれた神父や、手づから私のために人形を作ってくれた彫刻士などに別れを言いたかったのだが、深夜の慌ただしい出発でそれらは果たせなかった。この情報がどのようにしてイレボの町を駆けめぐったのかはわからない。しかし、われわれの車が駅に到着したとき、広場は既にごった返していた。

情報は本当だった。しかし、早朝に出発するかどうかはあやふやだった。われわれは、プラット・ホームの柵を倒してなだれ込んだ群衆に押し流されるようにして、構内に入り込んだ。侵入するか踏みつぶされるかのどちらかしかなかった。最前線にいた人たちはホームから転げ落ちて操車場にまで逃れた。われわれも人波に押し出されるようにしてホームから飛び降り、追い立てられるように線路を跨いで、ただひたすら前方へ走った。なかには、早々とめぼしい貨車や客車に陣取って、その上でこぶしを振り上げる者もあった。この混乱の中で、私はミッションをともに出て来た者たちと別れてしまった。構内は騒然となった。そこら中に乱雑に放置してあった客車や貨車が、黒い人影でてんこ盛りになった。殺到する群衆に踏みつけられてもがき苦しむ者のわめき声、我勝ちに居場所を勝ち取ったものの勝利の雄叫び、駅舎に遮られて出し抜かれた者の非難のどよめき、そして構内を照らしていた電気が消えた。

私はその時、まわりのザイール人たちに助けられて、とある客車の窓から座席に転がり落ちたところだった。突然の暗黒に、私の感覚がおかしくなったのかと思ったのだが、そうではなかった。非常に危険で不穏な空気が、一瞬にしてあたりを支配した。群衆の叫び声は激しさを増し、方々でなにかのぶつかる音や物の割れる音、破壊される音が聞こえた。私の乗った客車内の男たちも口々に叫んでいた。「暴動」という言葉が私の頭をよぎった。もしそうなら、私はそのまっただ中にいる。あたりを埋め尽くした群衆のシュプレヒ・コールは夜明けまで続いた。やがて薄明かりの中で軍隊が出動し、われわれは強制排除された。私はやばいことになったと思った。しかし彼等はひとりひとりを詰問している余裕はなく、私その隙に町へ逃げることが出来た。その間、一度も銃声は聞かなかった。

私は、学生のグループが居候していた大きな家へ逃れ、そこで様子を見ることにした。そこは駅へ降りる一本道の入口にあたっていたからである。そこには、フィストンをはじめ、ここで会った見知った顔が既に集まっていた。そして、ほどなくミッションから同行してきた白人やその他の旅行者とも合流した。そこの主は体も非常に大きかったが、実に心の大きな人で、われわれのために二階の通りに面した部屋ひとつを無償で開放してくれた。のみならず様々な料理でわれわれをもてなしてくれ、おまけに道中のためにといって、携帯用の食料をたっぷり出してくれた。これは本当にありがたかった。当時既にイレボの市場は、溢れた群衆によって掠奪され、保存のきく食料や水は手に入らなかったからである。われわれの手許には、火を通したピーナツと干した肉に何個かの缶詰、それに腐りかけたクワンガしかなかった。

われわれはそこでなごやかに語り合ったが、午後になって、シテの方から人々が大挙して降りてくるのが見えたので急いで荷物をまとめ、主に簡単な礼を言ってそこを出た。彼等に先を越されないように駅への路を駆け降りたが、駅前の広場は、既に朝をも上回るパニック状態になっていた。 目の前には列車が横付けされていた。しかし駅舎のまわりは、ぐるりと兵士が並んで取り囲み、群衆と対峙していた。駅長らしき人がメガホンで何事か言った。群衆は少し静かになったが、再び騒ぎだした。その直後、突然ホームへの入口が開かれ、群衆は殺到した。われわれも押し出されるように入口に近づき、その中になだれ込んだ。そして何者かがわれわれの腕を引っ張って、私とフィストンは目の前の客車の窓から車内に入った。残りの仲間は見失なった。さらに群衆は殺到し、われわれの車両は、あのバ・ザイールの旅で経験したバスを上回る混雑になった。われわれもあるザイール人の膝の上に座っていたのだが、さらに窓から人々が入り込み、ある者は網棚によじ登り、ある者は窓と通路の間の肉布団の上にいた。屋根に人が駈けのぼる音がし、ひとつの窓に四人もの人がしがみつくありさまだった。車内の気温が急激に上がり、猛烈な体臭とともに蒸し暑さは耐え難いものになった。混乱が続く中で急に車両が動き、人々が悲鳴やののしり声を上げた。列車は数十メートルを動いて停まり、それから夕方まで焼け付く炎天下、微動だにしなかった。

列車は夕方になって出発した。イレボ駅の構内にまともな客車は少ないという少年の話は事実だった。イレボ駅では、操車場に並べ得るだけの車輌をかき集め、駅のホームの長さいっぱいの貨客混合の編成を作ったあと、それを前に動かしておいてさらに同じ長さの編成をホームに入れた。われわれが乗り込んだのは、ああ、私は神に感謝するが、たまたまその中の一両の客車だった。そしてそのふたつの編成を連結してさらに前へ動かし、後ろにもう一編成つけた。実に通常の三倍の長さだった。そのほとんどは石炭を運ぶ屋根のないただの貨車で、それをたった一台のディーゼル機関車で引っ張った。その機関車たるや、日本のもっともスタンダードなディーゼル機関車DD51の約半分程度の大きさの、操車場内の貨車の入れ替えに使われるような代物だった。列車は遅々として進まなかったが、夜半過ぎにムウェカに到着し、われわれはそこで列車を降りた。私はその駅の構内で、その絶望的な長さの列車のほぼ全貌を見た。貨車の上は言うに及ばず、客車の屋根にも人が乗り、窓や取っ手や連結器など、つかみ得るところにはすべて人がぶら下がっていた。

列車はナトリウム灯で照らし出された構内に入りきれずに、前も後ろも闇の中に消えていた。その向こうから、続々と人々が現われた。誰もが寿司詰め状態から解放されて休息を求めて集まってきたのである。その中に、あの白人のふたり組や学生グループがいた。しかしその夜は、活動家のグループには会えなかった。われわれは混雑する広場を通り抜けて町へあがり、とあるバーに入った。暗闇の坂道の向こうにたったひとつ明かりがともり、そこから賑やかにルンバが聞こえてきたからである。そこで飲んでいると、若いライダーの四人組が赤土の坂道を轟音を響かせて降りてきた。彼等はこの暑いのに黒い皮ジャンと皮パンツに身を包み、暗いのにサングラスをかけて、睨み付けるようにわれわれを見た。バイクは、こんな奥地でどうやって手に入れたのか、ホンダの立派なアメリカンタイプだった。しかもどうやって手入れしているのか、実にぴかぴかだった。彼等はわれわれを見て何やら相談しているようだったが、われわれが相手にしないとみると行ってしまった。その夜は、客車の近くの砂地で寝た。

朝になると、駅前の広場でチャイやコーヒーやパンなどを売るおばちゃんが現われ、長蛇の列を作ってそれに並んだ。明るくなってはじめて、駅の構内を埋め尽くした膨大な人々の群を見た。少なくとも二千人はいたはずである。朝早くから厳しい陽射しの中を並んで、われわれはぼうっとしていたが、それでも食糧を確保し、停まった列車の日陰でしばらく快活に話し合った。われわれの乗った車両は、なんと日本の「汽車製造会社」という会社が一九六八年に作った、ベルギー様式のがっしりしたものだった。近くにいた人のほとんどは行商人だった。彼等は農作物や油、衣服などを大きなふろしきに包んで持ち歩いていた。リンガラ語の話せる人は少なかったが、それでも彼等の口をついて出る言葉は、「モブツのおかげでみんなこんなに苦労しなきゃいけない、日本の人にわかるかねえ。」といった感じだった。

昼前に昨夜行ったバーに行ってみた。昨日は暗くてわからなかったが、そのバーはムウェカの駅から電気を供給された、場違いなほど立派なホテルの一階にあった。この町は一体どういうところだろうか、駅前から延びた道は登りになっていて、そのホテルの前を通り、さらに行くと、もう草原の中に消えていた。駅とホテルと、わずかばかりのレンガ造りの立派な家や建物があるきりで、人は歩いていなかった。このホテルだけが、あまりにも立派で異様な感じを与えていた。そこで食事をしていた最中に、私は再び逮捕監禁された。今度はそのホテルの近くにある、やはりイミグラシォンの事務所に捕らわれたのである。白人のふたり組は、ちょうど草原の向こうを探索してくると言って、行ってしまったあとだった。

私は再びビザのことでもめた。今度のトラブルは、だいたい次のようなものである。代官曰く、「ビザには、ツーリズム用とヴォワイヤージュ用があって、ザイール国内を自由に歩きまわるには、後者のビザが必要だ。しかし、ツーリズム用であっても、私の作る書類を持っていれば、どこへでも旅することが出来る。その書類を作ってやるから五〇万ザイールよこせ。」われわれはもううんざりしていた。フィストンは完全に目が座っていて、代官が金額を言ったとき、その胸ぐらを掴んで彼を突き飛ばしてしまった。温厚なフィストンとしては珍しいことである。そんなことがあって、今度はふたりで臭い飯を食う羽目になった。われわれはそこで一夜を過ごし、代官と掛け合って、「なんとか一〇万ザイールでお願いします、出して下さい。」と嘆願した。こんなところに囚われているうちに列車が行ってしまったら、それこそどうにもならないからである。しかし、代官はその心を見すかしたように、なかなか出してくれなかった。それでもたゆまぬ駆け引きを続け、何度も音楽の話を持ちかけたため、次第に代官の心がゆるんで、われわれは次の日の昼過ぎに出ることが出来た。

われわれは列車が行ってしまったのではないかと気が気ではなかったので、走って駅まで降りて行ったのだが、その時に見たものは、駅舎のまわりを埋め尽くし、手に石や棍棒を持って集まっている学生たちの群だった。イレボの町で顔見知りになった学生のひとりがわれわれに気がついてやって来たので、何が起こったのか訊いてみた。彼の話によると、「こんなところに一日半も置き去りにされているというのに、駅の奴等はいつ列車が来るのかさえわからないという。だったら何故われわれを深夜にたたき起こしてまでこんな辺鄙な村まで連れてきたのか。イレボならともかくここには泊まるところも食い物もないじゃないか。どうするつもりだ。」といって駅に押し掛けたというのである。彼は、「ここで駅員や運転手をつるし上げてもどうなるものではない。しかし黙っていれば奴等はなにも感じないだろう。ことあるごとに不満を示す行動をとらないと何者にも知らせることもできないし、知らせられなければ現状を改革することもできない。」と言った。そして、木陰でのんびり話し込んでいる行商人たちを横目で見て、「何をされてもまるでロバのようにつき従うくせに、自分の利益のこととなると目の色を変えるああいう奴等がモブツを増長させるんだ。」と言った。

しかし列車はその夜も来なかった。確かにここはなにもないところだった。坂の上のホテルは、品物を売りつくして、早々と店を閉じてしまった。ホテルの従業員に訊いても近くに市場はなく、群衆はわずかな影に殺到するようにして、炎天下を為すすべもなく待つ始末だった。学生たちは団結して、何度も駅の事務所に押し寄せた。その日の夕方、二時間近くに及ぶ激しいスコールが襲い、あたりを泥の海に変えてしまった。ぬかるみの地面で迎えた次の日の未明、轟音に目を覚ましたわれわれは、まぶしいライトの光に右往左往する群衆を見た。その半分は構内で寝ていたから、機関車の警笛で彼等は逃げまどった。本列車の到着だった。それは大きな列車だった。日本のブルー・トレイン並みの豪華さだった。しかし、窓のほとんどには人がぶら下がり、連結器にも、屋根にも人がいた。群衆は歓声を上げて、まだ動いているその車輌を取りまいた。中にはデッキに飛びつく者もいた。それが停まったとき、われわれの目の前で壮絶な肉弾戦が繰り広げられた。イレボからの群衆が中にいた客とつかみ合いになったのである。私とフィストンは、それをかいくぐって、列車の反対側に出て成りゆきを見守った。この分なら当分収拾されそうにない。なにも殴り合わなくても良さそうなもんだが、特に座席の数以上に切符が販売されている三等車などは、席を取ろうとする行商人が猛烈な勢いで突進し、イレボに向かう客の排除にかかったのである。騒ぎは朝まで続き、なんとか本列車にいた客と我々の乗ってきた列車の客が入れ替わったのは、翌日の昼前のことだった。しかも、本列車では切符をいちいちあらためて、その等級に応じて客を振り分けねばならなかったから、混乱は長く続いた。ムウェカの町を列車が出発したのは、その日の午後のことである。

中央アフリカを紹介した英語版のガイド・ブックでさんざんに酷評されていたこのSNCZの長距離列車は、私が見たところはまんざらでもなかった。それは、私が既に悲惨な旅に慣れてしまったからかも知れないが、とにかく、その旅は今までよりもうんとましだった。のみならず、日本ではとても考えられないような事態が次々に発生し、冷や冷やしながらも楽しい旅となった。列車は、車輌本体は窓の上下があずき色、その間がクリーム色のツートン・カラー、上の部分に大きくS.A.R.と書いてあったのを消してあった。どうやらそれはサウス・アフリカン・レイルウェイズの略で、南アフリカの国鉄から買い取ったものらしい。その下の土手っ腹に、大きくSNCZとペンキ書きされていた。客室は、一等車が二段ベッドふたつがコンパートメントになった純ヨーロッパ風、上段ベッドの通路側には大きなクローゼットもあった。トイレや洗面所も装備され、その反対側にはサロン・ルームもあった。二等は両側に二列ずつリクライニング式の座席の並ぶオープ・サロン車、三等は四人掛けの座席車であった。当然各所に電灯が配置されてはいるのだが、電気が供給されていないので夜は真っ暗、水道もなし、窓にはガラスもなしという状態だった。要するに、立派な設備だがその機能はすべて取り外された単なる箱だったのである。そのかわり一両にふたりも乗務員がいた。それは不正乗車の取り締まりと安全の確保のためと思われる。 私は例の白人のふたり組や学生運動家らの姿を捜し求めて、車輌を見て回った。一等の乗客は、概ね混乱なくコンパートメントに収まっていたが、二等車に入ると座席は混みはじめた。二等から三等に移る通路は閉ざされていて、そこにはいかつい乗務員ががんばっていた。「どこへ行く。」と乗務員は訊いた。「連れが三等にいるんだ。捜しに来た。」「やめとけ。」「何故だ。」乗務員は黙って扉を開けた。そこには日本のラッシュ時と変わらぬ混雑があった。私は捜索を諦め、自分の席に戻った。

列車は出発した。初めての下り坂を快調に飛ばしたあと、平地を時速四〇キロほどのスピードで進んでいった。ゆっくりしたそのペースは、逆にしっかりした確実なもののように思えた。旅とはこうあるべきだ。車窓に広がる広大な自然を眺めながら、私の心は久しぶりに浮き立っていた。しかし、途中の駅では、相変わらずうんざりするような混乱が待ち受けていた。沿線のある程度の村にはたいてい駅があったが、そこに列車が入って行くと、まだ停まらないうちから群衆が駈け寄ってきて窓やデッキに飛びつき、車内に潜り込もうとした。各車両の出入口を固めた乗務員は彼等を蹴飛ばし、黄色いつなぎを着た駅の職員も列車とともに走って群がる群衆を列車から引き離すのに躍起になった。列車が停まれば混乱は一層ひどくなり、われわれも身を呈して窓を守らねばならなかった。しかし中には係員の目を盗んで車内に紛れ込む輩もいて、ひと駅の停車時間は一時間近くに及ぶことも珍しくはなかった。

翌日、列車は例の土砂崩れで盛り土が流された現場にさしかかって減速した。われわれはそこで働く多くの保線作業員を見た。現場では流された土砂を埋め合わせるために新しい土が盛られていて、補強のために木の枠が何重にも張り巡らされ、土止めが積まれていた。その付近は地盤がゆるんでいるためか、列車は大きく緩やかに揺れた。そこから鉄路はやがて登りにさしかかり、前方の機関車のエンジン音がひときわ高く、あえぐような音を立てはじめた。われわれは機嫌良く車窓を流れる風景を眺めていた。といっても、窓にガラスがないので、あまり窓に近づくと、線路に沿って生えている木々の枝にぶたれてしまう。窓に捕まってここを通過した人々はどうやってこれを凌いだのだろうと思った。そのうち登りがきつくなり、列車のスピードが落ちていった。・・・そしてついに、停まった。

ブレーキがかかっている音はしていた。しかし、とても信じがたいことだが、次の瞬間、列車はずるずると後退しはじめた。われわれの車輌をはじめ、前後の車輌から悲鳴と罵声と怒号が聞こえ、やがて列車は後退するスピードを増していった。女たちは恐怖のあまり泣き叫び、男たちも身をこわばらせた。列車の後退は時速にして八〇キロ程度にまで達し、かなりの距離を戻って平地で停まった。そしてそれきり動かなくなった。そこは深い薮の中で、とても降りられるようなところではなかった。小一時間ほど経って、列車はずるずると動き出した。そして、ごくゆっくりとした速さで、再び坂道を上っていった。しかし、やがて例の急な坂道にさしかかってしばらくすると、案の定列車は停まってしまった。しかし今度は後退しなかった。

窓から前後を見ると、すべての窓から人々が一斉に成りゆきを見守っている。乗務員が台車に輪止めを掛けていた。そして彼等は客室をまわってきた。とても信じがたいことだが、われわれは全員降ろされ、その坂道を歩いてのぼることになったのである。トラックばかりではなく、この国では列車もスタックするのだ。列車に乗ってまでこんなことをしなければならなくなるとは思ってもみなかった。われわれは全員降り、一旦列車から離れるように言われた。われわれは、盛り土になった斜面に並んで手をつなぎ、互いに支え合いながら列車から離れた。列車は発車し、それを見送ってから、ぞろぞろと峠の頂上を目指した。曲がりくねった鉄路の坂道をかなりの時間歩いてわれわれは頂上らしきところに出た。しかし列車はいなかった。そこには既に登り切った乗客の一部が休んでいて、口々に国鉄とモブツを罵っていた。進むより仕方なかった。峠の上から振り返ると、なだらかに延びる軌道の上を歩く二千人の行列が見えた。

俺は一体何をしているのだろうか、という疑問が不意にわいてきた。音楽を聴くために奥地に入り、どの町で週末を過ごせばより多くの音楽を聴けるか、ということを考えていた旅は、ただひたすら前に進み、一体どの週末に次の町へたどり着けるのか、という旅に変貌していた。われわれの後ろは三等車の学生の一団だった。彼等はもっと騒がしかった。不正蓄財や汚職を批判し、もっと交通の整備や国民生活のために金を回せ、と山深い坂道でシュプレヒ・コールを上げていた。二時間ほど歩いて、われわれは草原の彼方に列車の超大編成の姿を認めた。群衆は走り出し、われわれも潰されないようにそれに続いた。やがて駅のある村に到着し、われわれは列車に乗り込んで出発を待った。そこは、「バクワ・ケンゲ」という村だった。しかし、日が暮れても列車は出発しなかった。列車の待ち合わせか何かと思ったが、そんなこともなく夜になってしまった。

ムウェカを出てからの私の悩みは、この旅をいつ切り上げるかということだった。既に出発から一ヵ月が経過していた。今日は五月七日である。このままではフィストンの通行手形が危ういばかりか、私のビザもあと二〇日足らずで切れてしまう。最も近いターニング・ポイントは「カナンガ」である。それはザイール第二の都市であり、そこには空港がある。そこで旅を切り上げ、私は飛行機でキンシャサに戻り、フィストンも飛行機で東部国境へ飛ぶ。あるいは私だけが降り、彼は予定の行程を続け、脱出の可能性を探る。しかし、これまで経験したように、ザイール国内を陸路で移動するのはほぼ絶望的である。私はフィストンに、どうしたいか自分で結論を出すように言った。すると彼はベッドにうずくまって考え込んでしまった。

彼は考え込みすぎて、夜中に暗闇の中で悪寒に身を震わせた。かなりの高熱だった。揺れる車内で私は手持ちの最後の抗生物質と解熱剤を与えた。同じコンパートメントにはルブンバシへ行くという医者の先生と、その老いた母親が乗っていた。マラリアかと心配したが、それを見ていた彼はフィストンの容態から、疲労による軽い風邪であると診断した。私はレモンとクワンガを与え、さらに医者の母親が、ビタミンCを多く含んだサフという実の焼いたものを与えた。彼は翌日も一日中寝ていた。列車はさらに数回、坂道を上りきれずに後退した。そのためにとうとう機関車は積んでいた燃料を使い果たしてしまい、列車は薮の中で立ち往生してしまった。それを見て、私はこの旅をカナンガで終わらせる決心を固めた。

彼は考え込みすぎて、夜中に暗闇の中で悪寒に身を震わせた。かなりの高熱だった。揺れる車内で私は手持ちの最後の抗生物質と解熱剤を与えた。同じコンパートメントにはルブンバシへ行くという医者の先生と、その老いた母親が乗っていた。マラリアかと心配したが、それを見ていた彼はフィストンの容態から、疲労による軽い風邪であると診断した。私はレモンとクワンガを与え、さらに医者の母親が、ビタミンCを多く含んだサフという実の焼いたものを与えた。彼は翌日も一日中寝ていた。列車はさらに数回、坂道を上りきれずに後退した。そのためにとうとう機関車は積んでいた燃料を使い果たしてしまい、列車は薮の中で立ち往生してしまった。それを見て、私はこの旅をカナンガで終わらせる決心を固めた。

列車はそれからまる二日動かなかった。乗務員がポリタンクを持って、最寄りの駅まで歩いて燃料を調達しに行ったからである。もはやフィストンにとっても選択の余地はなかった。われわれは相談して、カナンガで列車を降り、そこで別れて飛行機でそれぞれの目的地へ飛ぶことを決めた。その二日間は地獄だった。手持ちの食料は既に底をついていた。フィストンの発熱は激しい下痢をともなっていて、彼は何度もふらふらとトイレとの間を往復した。日中の薮の中の蒸し暑さはことのほか厳しく、夜は窓ガラスのない車内に蚊が群をなして襲ってきた。私の日本製の蚊取り線香も、開け放たれた車内ではさほど効き目はなかった。

後ろの車輌にいる私の知り合いの学生グループや、白人のふたり組、そして活動家の連中が集まってきて暇つぶしをした。なかでも活動家のグループとの話は印象深い。彼等はザイールに民主化運動の風を呼び込むため、当時のマンデラ議長率いるANCに合流すべく、極秘裏に南アへ向かう途中だった。そのリーダーは、四半世紀に及ぶモブツの独裁で、いかに国が疲弊したか、大統領がどれだけの公金や国際援助を着服しているかを熱っぽくまくしたてた。まわりに人だかりが出来、不穏な空気が流れた。彼は否応なしに押し黙らざるを得なかった。薮の中を狩りに来ていた腰蓑に槍を持った男が、山羊を一頭しとめて持って来た。われわれはそれを焼き、周りの人と一緒になって食った。さらに蛇をしとめて食う奴や木の実を集める奴も出て来た。人気のない山中に取り残された二千人の乗客は、ただ為すすべもなく待った。

二日後、列車ががたんと大きな衝撃とともにようやく動いたとき、全車輌から拍手喝采と歓声が沸き起こった。しかしその浮き立った気分も、わずか数時間後にはけし飛んでしまった。また坂を登り切れずにへたりこんだからである。燃料は満タンだから、決定的に機関車の馬力が足りないのだ。それまで、燃料を節約するためにといわれて何度も坂道を歩かされてきたわれわれは、そこでついに堪忍袋の緒が切れた。まず三等の学生連中が初めに爆発した。彼等はぞろぞろと降りてきて手に棍棒や石を握りしめ、それを打ちならしながら機関車めがけて突進した。彼等のシュプレヒ・コールは、既に独特の黒い節回しがついて一種の歌になっていた。 一部始終を窓から見ていた私に、列の中にいた活動家のリーダーが、危ないから顔を引っ込めてろと身ぶりで合図した。彼等は運転士や機関士を引きずり出し、乗務員を集めて要求を突きつけた。

それは至極もっともで現実的な要求だった。列車が重すぎるのがはっきりしたのだから、列車をここでふたつに分割し、まず次の入れ換え線のある駅まで前の編成を運び、しかるのちに機関車を引き返して後ろの編成を運べというのである。それによって自分たちの到着がぐっと遅れる可能性があることは百も承知だった。また、乗務員に悪意があれば、その場に置き去りにされることもまた百も承知だった。国鉄側はなかなかそれを受け容れようとしなかったが、聞き入れないと明らかに暴動に発展しかねない雰囲気だったので、長い交渉の末しぶしぶその条件をのんだ。

列車が分割されるとき、活動家のリーダーがわれわれの部屋に来て、ここでお別れになるかも知れないと言った。われわれの車輌は先発隊に含まれたからである。私は彼から交渉の一部始終を聞いた。それは彼のグループの発案だった。さらに白人のふたり組や学生グループも来た。私は彼等と記念写真を撮った。しかし案ずるようなことにはならなかった。列車はその方法で、カナンガに着くまでに実に四回も坂道を上ったのである。しかも、身軽になった列車はむしろ快調に坂道を走ったくらいだった。しかし最後の連結のあと、もう少しでカナンガという段になって、列車は盗賊に襲われた。それは前の方からやって来た。優等車輌は前の方に配置されるのが普通だったからである。それを知らせてくれたのは、その頃既に仲良くなっていたわれわれの車輌の乗務員だった。

列車が分割されるとき、活動家のリーダーがわれわれの部屋に来て、ここでお別れになるかも知れないと言った。われわれの車輌は先発隊に含まれたからである。私は彼から交渉の一部始終を聞いた。それは彼のグループの発案だった。さらに白人のふたり組や学生グループも来た。私は彼等と記念写真を撮った。しかし案ずるようなことにはならなかった。列車はその方法で、カナンガに着くまでに実に四回も坂道を上ったのである。しかも、身軽になった列車はむしろ快調に坂道を走ったくらいだった。しかし最後の連結のあと、もう少しでカナンガという段になって、列車は盗賊に襲われた。それは前の方からやって来た。優等車輌は前の方に配置されるのが普通だったからである。それを知らせてくれたのは、その頃既に仲良くなっていたわれわれの車輌の乗務員だった。

列車が停まり、乗務員が何人も通路を前の方へ走って行った。そこは牧草地のような平原だったが、窓から見ているわれわれの前で、犯人と思われるグループが十人近くの乗務員に取り押さえられたのを見た。また時間がかかると思っていたわれわれは、手際よく片づけた乗務員に拍手を送った。犯人グループはほんの少年だった。乗務員の話によると、途中の駅で屋根にとりついて潜んでいたらしい。結局強奪はなかったそうである。列車の旅も終わりに近づいていた。その頃には、私は退屈になると、よく乗務員室へ行って彼等と話し込んでいた。もはやスケジュールはぎりぎりだったので、少しでも現地人との接触を深めておきたかったからである。そこでは常にムトゥアシが流れていた。無事に列車が進んでいるうちは彼等も暇を持て余していたから、話題には事欠かなかった。彼等のほとんどはカサイ州の出身者だったので、やはり話はムトゥアシのことに流れた。しかも、遠い異郷からはるばるこれを聴きに来たとあっては、彼等の弁舌にも熱がこもった。よくわれわれはテープを聴きながら一緒に瓶を叩いたり、聴き真似のチルバ語でそれを歌ったりしたものである。結局カサイ州での音楽生活は、この列車内でのものが最も心に残るものとなった。

列車はカナンガの町に入って行った。バラックが密集して建っている赤土の切り通しの間を速度を落として進んだ。両側の家々から人々が飛び出して、歓声をもってわれわれを迎えた。何カ月ぶりかの列車の到着だから無理もない。ものすごい騒ぎになった。私は斜面に密集した民家を見たとき、これでやっとキンシャサに帰れると思った。列車がカナンガに着いたのは、五月の一〇日のことである。

私は伏せっているフィストンを担いで列車を出た。荷物の一部はルブンバシの医者の先生が、残りは活動家のメンバーのひとりが運んでくれた。ホームを出口に向かっていると、三等にいた学生の見ず知らずのひとりが、どこへ行くのかと訊いた。私は、「ここでホテルを探す。連れが病気なんだ。」と言った。彼は列車を降りてきて、ついて来いと言って、われわれの前に立って歩きはじめた。彼はこの町をよく知っているらしく、駅の北東側にある「パレス・ホテル」という、すごい名前のホテルにわれわれを案内した。しかしそこはごく庶民的な値段のホテルだった。私はフィストンを降ろしてベッドに寝かせると、案内してくれた人たちやホテルの従業員に礼を言い、幾らかの金を渡そうとしたが、誰も受け取らなかった。私はその好意に感謝し、ついでに航空会社の事務所に案内してくれるように頼んだ。フィストンは一刻も早く国外へ出る必要があったからである。

私は伏せっているフィストンを担いで列車を出た。荷物の一部はルブンバシの医者の先生が、残りは活動家のメンバーのひとりが運んでくれた。ホームを出口に向かっていると、三等にいた学生の見ず知らずのひとりが、どこへ行くのかと訊いた。私は、「ここでホテルを探す。連れが病気なんだ。」と言った。彼は列車を降りてきて、ついて来いと言って、われわれの前に立って歩きはじめた。彼はこの町をよく知っているらしく、駅の北東側にある「パレス・ホテル」という、すごい名前のホテルにわれわれを案内した。しかしそこはごく庶民的な値段のホテルだった。私はフィストンを降ろしてベッドに寝かせると、案内してくれた人たちやホテルの従業員に礼を言い、幾らかの金を渡そうとしたが、誰も受け取らなかった。私はその好意に感謝し、ついでに航空会社の事務所に案内してくれるように頼んだ。フィストンは一刻も早く国外へ出る必要があったからである。

駅と反対側にエール・ザイールの事務所があった。そこで東部国境へ向かう便を捜してもらうと、翌朝にカレミー行きがあった。とりあえずそれを予約し、ホテルに戻った。驚いたことに部屋には再びルブンバシの医者が来ていて、なんと早くも市内で簡単な医療器具を調達し、フィストンに一本注射をし終えたところだった。彼の話によると、フィストンは十分に休息して栄養をとれば、立ち直れるだろうとのことだった。私が明日の飛行機を取ったと言うと、旅行には耐えられるだろうと言ったので、それを信用することにした。私は部屋に食事を運んでもらえるように手配し、三人で食事をとった。そしてフィストンに安静にしておくように言い残して、彼のパスポートを持って、先生と一緒にエール・ザイールの事務所へ行った。そこで私はフィストンの航空券を買い求め、ついでに自分の分を捜しはじめた。エール・ザイールのキンシャサ行きは出たあとだった。ザイールにはもう一つ国内航空会社の「スィーベ・ザイール」というのがあって、そこのキンシャサ行きが三日後にあったので、それを買った。

こうして、私の奥地への旅は、予定の四分の一も行かないまま、しかも逃げ帰るように飛行機で戻ることになる。これ以上は限界だった。あまりにも困難が多すぎ、とても音楽を聴くどころの余裕がなかったからである。それ以上進むことは、もはや冒険家の領分だった。私には到底出来ないことだ。多くのザイール人たちが、一刻も早くこの国を出たいと思う気持ちが分かるような気がした。先生と駅で別れたあと、奥地への旅の終着点となったこの町を、しみじみと感じ、そこに暮らしている人のことを考えながら、ホテルに戻ってきた。その夜、私はみたびイミグラシォンに逮捕された。

そのホテルは、というかカナンガの町には電気がなかったので、ろうそくの光を頼りに私は日記をつけていた。ドアをノックする者があったので出てみると、イミグラシォンの係官が立っていたのである。フィストンは飛び起き、どうする積りかと係官に訊いた。彼は私を逮捕すると言った。私は次の町に着いたら、必ず自らイミグラシォンに出頭して、トラブルを未然に防いでおこうと思っていた。しかし、フィストンの病気やら航空券の手配やらで、すっかり忘れていたのである。私は率直に係官に出頭が遅れたことを詫び、明日かならず出頭するからと言ったが、係官は納得しなかった。また監禁されると思ったフィストンは、今日の今日で逮捕はないだろうと食い下がったが聞き入れられなかった。しかし彼が病気で、私が彼を介抱していたという話に、係官は態度を軟化させた。私はパスポートを一時預けさせられ、翌日事務所に出頭することになり、監禁はされなかった。その夜、私は所持金の半分をフィストンに渡した。ナイロビまではそれでなんとかなるだろうという読みだった。

翌朝、私は早く起きた。フィストンの乗る飛行機が早朝の出発だったからである。われわれを心配して活動家のグループがホテルにやって来た。列車は大丈夫なのかと訊いたら、彼は、「三日間は停まるそうだ、のんびりした話だ。」と吐き捨てるように言って笑った。私は昨日の一件を彼等に話した。すると彼等はそれは不当だと言って、私に協力を申し出てくれた。しかし、フィストンを送り出すのが先だった。彼は既に熱は引いていたが、まだ足許があやふやだった。われわれは五人でエール・ザイールの事務所に行き、送迎バスにフィストンとグループのメンバーひとりが乗ることになった。荷物を運び、搭乗までの面倒をみるためである。私とは事務所でお別れとなった。慌ただしい別れだった。

そして私はその足でイミグラシォンへ行った。フィストンは大変不安がり、一便遅らせてでも私を弁護したいと言ってくれたが、彼の通行手形はもう期限切れ寸前だったので、私がそれを許さなかった。ここで計画が頓挫したのではこれまでの苦労が、本当の水の泡になるからだ。弁護は活動家のグループが引き受けてくれた。しかし、彼等は体制側からにらまれている地下組織の構成員である。その点彼等はうまくやった。われわれは駅前で落ち合うことにしたのだが、彼等は別に人を立てて来たのである。そのうちのひとりはルブンバシの先生、もうひとりはわれわれの乗っていた車輌の車掌の知り合いで、やはりルブンバシへ移動中のカトリックの神父だった。私が駅前で待っていると、ある兵士が声を掛けてきた。彼は、私がキンシャサから来たと言うと、オレもキンシャサ出身だと言って喜んで握手を求めてきた。ここでなにしてるんだと言うので、ことの顛末を説明し、いま仲間が私を弁護してくれる人を呼びに行ってくれているところだと言った。話を聞いて彼は、オレも弁護に加勢すると言ってくれた。一同が集まったとき、私はこの見ず知らずの外国人に一肌脱いでやろうという、身分も立場も、職業も違う彼等に心から感謝した。一行はぞろぞろとイミグラシォンの事務所に向かった。そしてそこに入り、取り調べが始まった。

私が昨夜係官に述べたことをルブンバシの先生が保証し、私が音楽を聴きに来たことを音楽好きのキンシャサの兵士が保証し、さらに私が教会の音楽にも造詣が深いことを神父が保証したおかげで、取り調べは実に和気藹々とした雰囲気であっけなく済んでしまった。係官は私にパスポートを返しながら、ヨーロッパに行ってしまったザイール人のミュージシャンの動向を訊いてきたので、私は話してやった。彼も音楽の話に目がなかったのである。しかも彼はキンシャサ出身だったので、兵士とローカルな話題で盛り上がってしまった。結局われわれは昼までそこにいて、一緒に飯を食いに行った。私は拍子抜けした。この事態の成りゆきを、どう捉えていいものやら判断に苦しんだが、とりあえずパスポートも戻ったことだし、三日後にはキンシャサだし、まあいいかと思って深く考えないことにした。

キンシャサ出身のふたりは、その後私にキンシャサへ帰ったら届けてくれるようにと、手紙を託してきた。私はそれを預かり、キンシャサに帰ってそれらを届けた。ルブンバシへ行くふたりや、白人のふたり組、さらに学生たちや運動家のグループとはそれきりになってしまった。列車がカナンガを発つ直前に当地方は猛烈なスコールに見舞われ、いままでの多くの別れが慌ただしいものとなったように、われわれの別れもスコールによって洗い流されてしまったからである。そして雨が上がったとき、泥の川と化した道をやっとの思いで駅まで行ってみたのだが、既に列車はなかったからである。カナンガはとても美しい町だった。駅の南西側には花壇のあるロータリーがあって、そこから立派なアーケードのついたプロムナードが伸びていた。とはいっても大半の店はシャッターが閉まっているか、掠奪のあとが生々しく、ガラスが割れたままになっていた。しかしそこにはいくつものブティックや食料品店、さらにテープ屋などがあった。

私は旅の締めくくりにそのテープ屋のひとつに入り、カサイの地元アーティストのテープを何本か買った。さらに駅を越えて北側に行くとカトリックのミッションがあった。私は何度となくキリスト教に命を救ってもらったので、感謝の気持ちをこめて毎朝そこを訪れることにした。それを見ていたホテルの従業員は、私にミサの正確な時刻や、そこで行なわれる合唱隊の練習の日程を教えてくれた。

私は旅の締めくくりにそのテープ屋のひとつに入り、カサイの地元アーティストのテープを何本か買った。さらに駅を越えて北側に行くとカトリックのミッションがあった。私は何度となくキリスト教に命を救ってもらったので、感謝の気持ちをこめて毎朝そこを訪れることにした。それを見ていたホテルの従業員は、私にミサの正確な時刻や、そこで行なわれる合唱隊の練習の日程を教えてくれた。

私の泊まっていたパレス・ホテルは、もちろん日本のパレス・ホテルとは比べようもないが、それでもかつては豪華な設備を誇っていたと思われる。私の部屋は三部屋からなり、ひとつは応接、ひとつは寝室、ひとつは浴室兼トイレだった。しかもそれぞれが十分に広く、例えば応接間は一〇畳以上あって、大きく開かれた窓から広いテラスに出ることが出来た。寝室も同じくらいの広さがあり、家具調度は実にがっしりしていた。浴室兼トイレも六畳ほどあって、コンクリートの打ちっ放しのロフト風の室内に置かれた、琺瑯引きの白い便器やバスタブは、われわれ日本人の誰もがあこがれる、ヨーロッパのハイ・ソサィエティの暮らしを彷彿とさせるものだった。しかし電気が通じていなかった。水道設備は冷水と温水の二系統引いてあるのに、水は流れて来なかった。私は夜になると、ろうそくの光だけを頼りに、もうとっくに慣れっこになってはいたが、たったバケツ一杯の水で、とてもゴージャスなバス・ルームの中ですべての用を足していたのである。それは今思い返しても滑稽だったが、しかしザイールの困難を象徴しているものでもあった。

それらの建物は、またカナンガの町をはじめおそらくザイール国内の大半の都市は、旧植民地時代の宗主国ベルギーによって築かれたものに違いなかった。彼等は高度な技術で様々の建造物を建て、都市機能を整備していったのだろう。カナンガの町でも電信柱は残っていたからである。教会にも水道の蛇口があったからである。しかし、いまのザイールにはそれを保守管理する能力がない。仮に個別にはあったとしても、交通手段が私の経験したとおりでは、保守管理するための部品の入手もままならないのが現実であろう。物に限らず、何もかもすべてが、ザイールではままならない。私の乗ったトラックや列車のように、いつ動くかさえ全くわからず、その情報を得るのに人々は苦労する。情報がどのようにしてもたらされるのかはわからないが、とりあえずだいたいの噂がおおよそ指し示している方向に向かって、世の中は実にゆっくり動いている。そしてある時突然、ごろっと変化がやってくるのだ。イレボの町を夜中に駆けめぐり、瞬く間に駅前に群衆を集結させたあの噂がそうである。しかし、そんな一瞬の緊張のあと、再び時間は何事もなかったかのように、今まで通り目に見えないほどゆっくりと動き出す。そんな時間の流れの中に彼等の生活も音楽もある。今回の旅でそのすべてを見得たわけではないが、少なくとも時間の流れ方と、彼等の現実の一部が見えたような気がする。その現実とは、月並みな言い方になるが、崩壊してゆく都市の中で、地面を踏みしめてしたたかに生活する彼等の姿だった。私が彼等の音楽をどのようにして吸収するのか、などということはまだまだ先の話である。今、私はここで彼等の現実から目を背け、逃げ出そうとしているのだ。そういう者に彼等の音楽を語る資格などはない。

私はイミグラシォンに提出する書類に添付するために、パスポート用の写真を撮らなければならなかった。ホテルでどうしたらよいか訊いてみたら、そこのバーで働いている女が、なんと駅前に一時間でパスポート用の写真を作ってくれるところがあると言って、わざわざそこまで案内してくれた。こういうギャップが、たまらない魅力である。私は法的なすべての手続きを終え、さらに三日間をここで過ごし、その間に日曜日の大がかりなミサと、そのあとその教会内で行なわれたカンフー映画の上映会を楽しんだ。ホテルの支配人は、私と音楽談義がしたいばっかりに、毎日のように私の帰りを待ち受けて、ホテルのバーでビールを何本もおごってくれた。初めは私を逮捕すると言って、こわい顔をしていたイミグラシォンの係官は、実はこのバーの常連客だった。さらにダイヤやコバルトの密売人、兵士、教会関係者などがやって来てはここで酒を飲んでいた。カナンガはそんな田舎町だった。

私はたいていホテルの前の広場にあった小さな市場で買い物をし、食事をした。しかし初めて迎えた朝、掘っ立てメシ屋で中身を訊かずに頼んだ朝食だけは食えなかった。それはなんと、日本のあずきと牛の脂身を煮て、たっぷりと砂糖をかけたものだった。その脂っこさと、じゃりじゃりと残る砂糖の食感と甘さ、それにあずきのしつこい舌触りのため、牢屋での食事は別として、ザイールで初めて食事を残した。出してくれたおばちゃんはとても不満そうな顔をしていたが、こればっかりは食えなかった。耐えがたい胸焼けに襲われた。最後の最後に、きついのを一発お見舞いされてようなものだった。

そして三日目の夕方、カナンガの人たちとの別れは、またしても激しいスコールのために慌ただしいものとなった。しかしその頃にはすっかり仲良しになっていたイミグラシォンの係官は、自分の部下をして私の荷物持ちと搭乗までの面倒を見るために、空港行きのバスに同乗させてくれたのである。彼は私を導いて空港の事務所の大混乱を難なく切り抜け、私のためにすべての用意を調えてくれた。乗客は待合室に進み、飛行機がやって来た。われわれが進み出したとき、彼はシャツを脱ぎそれを振り回して別れを惜しんでくれた。私は心から感動し、彼と上司に幸福の来ることを祈った。乗客はタラップの前に並び、毎度のことだが、入口が開かれたときには殺到が起こった。肉に挟まれながら機内に入ったとき、私は愕然とした。ルブンバシから来たその飛行機は既に満員状態で、カナンガからの乗客の席がほとんどなかったのである。しかも冷房が利いていなかったので、猛烈な暑さだった。さらに、非常用酸素供給マスクが全てあらかじめ引き出されていた。私は列に従って通路を進んだ。すると、ある若い男が私に席を譲った。「立って飛ぶのは苦痛だぞ。」と彼はひとこと言って後ろへ去って行った。なにか言おうとしたのだが男はすたすたと行ってしまい、最後部で振り返ると、私に親指を立てて見せた。見ていると、カナンガから乗った老人や女性、さらにシスターたちは、同じように席を譲られていた。

一時間ほどで飛行機は飛び立った。目の前をぶらぶらするマスクが鬱陶しかったが、私は眼下に広がる赤と緑に彩られたカサイの土地を見た。まわりの人々は、私がここを旅行してきたと言うと、ザイールを深く知る者だと言って喜んでくれた。私はキンシャサに帰れるという思いにほっとしながらも、苦しい旅の中で知り合った多くのザイール人たちやこの広大な国に、切ないほどのいとおしさを感じている自分を発見した。艱難辛苦の末、ひと月あまりをかけて移動した距離を、飛行機はわずか一時間半でひとっ飛びし、私はキンシャサに帰ってきた。