ムトゥアシ と スウェデ・スウェデ

KIN-GENEVE-PARIS

ムトゥアシ と スウェデ・スウェデ

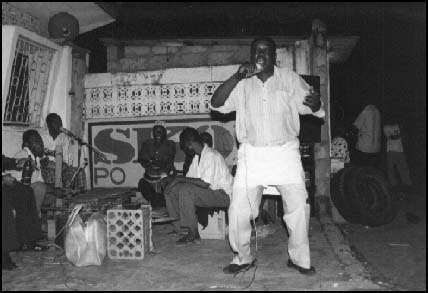

キンシャサに帰ってまず初めにしたことは、スイス・エアのオフィスに行って帰りの便を予約することである。私のビザはあと一週間あまりしか残っていなかったからである。残された短い時間を、私は、モダンなルンバではなく、民俗音楽を聴くことに費やした。カサイ州方面でムトゥアシは随分聴いたが、ザイール河中流へは行けなかったので、その地方の音楽である「スウェデ・スウェデ」には接することが出来なかった。しかし、当時そのスウェデ・スウェデは、キンシャサの若者の間で大流行していた。私は奥地への旅に出る前に、「ボケツ・プレミェール」というグループのギグにアニキとくまちゃんと一緒に行って、そのただならぬ雰囲気に這々の体で逃げ出してきたのだが、それでもその危険な雰囲気の中に、その音楽をキンシャサの若者が支持しているリアリティをおぼろげながら感じていた。その後カサイ州へ行って、部族は違うとはいうものの、ザイールの民俗音楽の片鱗に触れることが出来たので、よりスウェデ・スウェデについても知りたいと思うようになったのである。

しかし、ビザの関係で調査を急がねばならなかった。私はマトンゲに集まるごろつきやレコード屋から情報を仕入れた。さらに夜な夜な行なわれるギグの情報を仕入れるべくラジオに耳を傾け、街角のバーに掲示されている、その店で行なわれるミュージシャンのギグの情報に目を光らせた。こういう点ではキンシャサはよくできた町である。グループは必ずヴァン・カルトと呼ばれる立て看板を持っていて、常連のバーや、近くギグが行なわれるクラブなどの前にそれを掲示する習慣があるからである。まるでフランス料理のメニューのように、そこにはどんな音楽が行なわれるのか、事細かに書いてある。有名なバンドは別として、巷にごまんとあるような無名グループなどは、客の関心を引くために、そうした配慮が為されているのである。

例えば、カルトに民俗楽器の絵が描いてあればもう間違いなくフォルクロールである。そして例えばビール瓶と栓抜きが描いてあれば、カサイ州のムトゥアシである。また、スリット・ドラムであるロコレやリケンベという木琴が描いてあれば、かなり高い確率で赤道州の音楽スウェデ・スウェデである。また、一般的にフォルクロールをやるグループの名前の前には、GMTと書かれてある。これは伝統的な音楽のグループという意味のフランス語を略したもので、とりあえずそこをあたれば、何らかのフォルクロールが聴ける。さらに親切なグループは、それが何というスタイルの民俗音楽で、何という部族によって演奏されているのかまで書いてある。たいていそこまでやってくれるのは、律儀なおっさんのグループなのだが、そういう人たちの演奏はまた格別に面白い。

たいていは金を得るためでなく、自分の楽しみのためにやっているものだから、強い酒を何杯もあおり、きついバンギをばんばんに決めて、ガキどもよりも無鉄砲にぶっとんだすごい演奏を聴かせてくれる。しかも聴衆はほとんど同じ部族の者が集まっているから、盛り上がりがただ事ではない。節回しのツボというものが、部族の中ではよく知られているらしく、たちまちのうちに観衆のリアクションがステージの歌の中に溶け込んでいって、バー全体がうなり出す結果となる。そうして私は残された日々を、そんなおっさん連中とともに過ごした。なかには、私がカナンガまで行って来たと言うと、自分たちが使ってきた虫のわいた太鼓をプレゼントしてくれたグループまであった。

おっさん連中の相手をするのは、それはそれとして面白かったのだが、やはり私としては若者が狂っているスウェデ・スウェデの実態を掴んで帰りたかった。その頃スウェデ・スウェデ関係のカセットは既に何本か手に入れていたが、その中でも当時はやっていた新しいダンス、「イサンケレ」を取り入れた実に強力な演奏をするグループがとても気に入っていた。あらゆる情報を総合してみると、そのグループは、名を「スウェデ・スウェデ・デ・キンタンボ」といい、ここマトンゲではなく、河沿いの町外れの方にある「キンタンボ」という地区を本拠地にしていることがわかった。

おっさん連中の相手をするのは、それはそれとして面白かったのだが、やはり私としては若者が狂っているスウェデ・スウェデの実態を掴んで帰りたかった。その頃スウェデ・スウェデ関係のカセットは既に何本か手に入れていたが、その中でも当時はやっていた新しいダンス、「イサンケレ」を取り入れた実に強力な演奏をするグループがとても気に入っていた。あらゆる情報を総合してみると、そのグループは、名を「スウェデ・スウェデ・デ・キンタンボ」といい、ここマトンゲではなく、河沿いの町外れの方にある「キンタンボ」という地区を本拠地にしていることがわかった。

そこはキンシャサで最も高級なホテル、「インターコンチネンタル」の近くである。私は早速昼間にそこへ行ってみることにした。タクシー・ビスで都心に出て、さらに大通りを川下の方へ走るタクシーを拾った。キンシャサならどこにでもみられる小さな市場のあるロータリーでタクシーを降り、歩いているガキどもにスウェデ・スウェデ・デ・キンタンボはどこにいるかとぶっつけると、そのガキはそこまで案内してくれた。そこはグループのパトロンの家で、随分のお金持ちだった。私が、スウェデ・スウェデ・デ・キンタンボを聴きに来たと言うと、彼はたいそう喜んで、応接間にすえられた大型のテレビでプロモーション用のビデオを見せてくれた。それは、プール・サイドや川べり、さらにクラブで録ったものを編集して仕上げた、結構手の込んだものだった。彼は、それをその場でダビングしてくれたばかりか、次のギグに招待してくれたのだが、あいにくその日は私がキンシャサを発つ日だったので、丁重に礼を言って断わった。私は日程の最後にここを訪れることになったことを率直に詫び、今度来るときは、ゆっくりあなた方の演奏を楽しみたいと言った。そしてそこでたっぷりとした夕食と酒をご馳走になり、夜半過ぎにタクシーで帰ってきた。次の日、ホテルにキンタンボのメンバーの何人かが現われ、私にカセットをくれた。彼等はまだアルバムが出ていなかったので、それを少しでも広めて世に知らしめてほしいというのである。私は、昨日パトロンにご馳走になったおかえしにと、彼等に昼食をご馳走し、彼等の出身地である赤道州の話を色々と聞いた。話を聞いていて、私は果たせなかった旅を悔やみ、彼の地への思いを募らせた。

そのようにして、キンシャサをあとにする日が近づいてきた。その間に、私がフォルクロールに興味を持ったというので、ズジさんは自分の出身地であるバ・ザイール州の音楽のカセットを何本か手に入れてきてくれ、さらにまわりにいた若い奴等も、カセットやすり切れたドーナツ盤を持ってきてくれた。私もレコード屋をめぐっては、かび臭い倉庫に眠っているかび臭いレコードを、わざわざ出してきてくれとせがんだり、キンシャサ大学にある芸術アカデミーへ行って、そこの学芸員に陳列品を見せてもらいながら、売店で売れ残ったテープをかき集めてもらったりした。相変わらず、夜になると方々でフォルクロールのギグがあったりしたので、出発の前日まで気に入ったグループの演奏を聴きに行ったものだった。

こうした私のラスト・スパートに、嫌な顔ひとつ見せずに最後まで付き合ってくれたのは、他ならぬアントワーヌだった。彼は、私が奥地から帰ってきて、興味の方向が変わったとみるや、そちら方面の情報を彼独自のルートで入手してくれた。彼としては、やはりルンバの方が得意分野だったが、それでも慣れない人脈のなかにわざわざ入って行って、私のために情報を聞き出してくれたようである。「カレラハ、キケンナ、ヒト、オオイ、ナゼナラ、ミンナ、ヨッパライ。」と言って、彼はよく歯をむき出しにしてキッキッキッと笑ったあと、真顔になって、「イタミサン、イクナラ、ヒトリ、ダメ。」と言って必ずついて来ようとした。自分が来られないときは、目下の者をよこした。

そうして彼は、多くの不埒な輩とのトラブルから最後まで私を守り、しかも私からのおごりは一切受け容れなかった。最後の最後になって、多くのザイール人のとりまき連中が、いよいよあと数日で出発するという私の荷物を狙って鵜の目鷹の目になっていた時期、彼は私の身辺に最も神経質になっていた。ある日ひとりの友人が、ダンスのコンテストがあるからと言って私のポシェットを借りに来た。私は半信半疑で貸してやったのだが、出発前日になっても彼が返しに来なかったため、アントワーヌが夜中までかかって街中を彼を探し回ったあげく、とあるバーで彼を見つけて袋叩きにしてしまった。ズジさんの尽力で、危うく警察沙汰になるのだけは免れたが、彼はそこまでしても私に嫌な思いをさせたくなかったようである。彼ほど正義感の強い、曲がったことの嫌いなザイール人を私は知らない。しかし、私が出発する日、彼はついに私の前に現われなかった。飛行機が朝早い便だったうえに、彼は大の寝ぼすけだったからである。私は、不運な彼のために、お別れの日までとっておいた彼への贈り物をズジさんに託した。

ズジさんには、私が長年愛用し、二回のザイール旅行にも故障ひとつしなかったオリンパスをプレゼントした。そうして前回同様、彼等のはからいで私は何物も失なわずに無事空港を通り抜け、目の前に現われたスイス・エアのジュネーブ行きに乗ることが出来た。空港ビルの屋上から彼等が両手を大きく振って送り出してくれたことは言うまでもない。それを見ながらタラップを昇り、クーラーのよくきいたふかふかのカーペットの敷き詰められた、シックな落ち着いたソファに座ったとき、大きなためいきがもれた。そこには明らかなヨーロッパの香りがしていた。

飛行機はスイスのジュネーブを目指して飛び立った。快適なフライトだった。機内食のクリーム・シチューをメインとしたフルコースも豪華で、私はパンを三人前も平らげた。 ジュネーブには、かつてのビバの名歌手、あのルンバ・ライの首領、マライ・マライがいるはずだった。飛行機がジュネーブに着くと、私は空港から早速彼の家に電話してみた。

飛行機はスイスのジュネーブを目指して飛び立った。快適なフライトだった。機内食のクリーム・シチューをメインとしたフルコースも豪華で、私はパンを三人前も平らげた。 ジュネーブには、かつてのビバの名歌手、あのルンバ・ライの首領、マライ・マライがいるはずだった。飛行機がジュネーブに着くと、私は空港から早速彼の家に電話してみた。

運良く彼はいた。突然電話したのだから当然だが、彼は私がいまジュネーブの空港にいるということが信じられないらしく、歓びよりも心底驚いているようだった。とにかく迎えに来るというので、私は指示された場所で待っていた。一五分ほどで彼は赤いジェッタに乗って現われ、われわれは久々の再会を喜んだ。マライといえば、ルンバ・ライのファースト・シングルに、彼のスイス人の嫁さんであるリタ・サングァを歌った曲があるのだが、われわれがそれまでに聞いていたうわさでは、彼女は医者か何かの娘で、うなるほどの金持ちであり、マライは彼女と結婚してスイス国籍を得、何不自由なく暮らしているというのがもっぱらの評判で、それこそまさに誰もが夢見るザイーリアン・ドリームであり、彼はそれを実現した数少ないひとりだということになっていた。

しかし、かつての大スターは、今やなんと幼稚園の送迎バスの運転手をして食いつないでおり、悠々自適はおろか、毎日を生活に追われているありさまだった。私の前に現われたときも、来日したときに着ていた襟のない深い緑のスーツのすり切れたやつを来ていたほどだった。リタとマライの住んでいたところは、空港から程近い市内のマンションだった。出迎えてくれたリタを初めて見たとき、私は驚愕した。大富豪の娘と聞かされていたのに、出て来たのは、既に老境に達したおばあちゃんだった。しかも、部屋はお世辞にもきれいとはいえない、生活臭のにじみ出た、日本でいう二DKほどの広さのものだった。それが悪いとは言わないが、あまりの噂と現実の落差に当惑してしまった。勧められるままに、私はそれから三日間をそこで過ごすことになった。マライは朝早くから仕事に出かけ、私も彼と一緒に出て市内を散策した。時にはリタと買い物に出たこともある。リタは年はとっていても気のいいおばあちゃんだった。しかし、彼女と時間を過ごしたのは一度きりなので、それ以上のことはわからなかった。マライはたいてい夕方には帰ってきた。私も頃合を見計らって戻り、それ以降はマライとジュネーブのザイール人コミュニティをうろつくことになったからである。われわれは家で食事をとることは一度もなかった。マライは、帰ってくるとすぐに私を連れ出し、われわれは夜遅くになってから帰宅したからである。もちろんリタは既に寝ていた。私はソファをひとつ与えられていたのだが、横になりながら、その部屋の冷たい雰囲気に当惑していた。どうやら、ふたりの仲は破綻しているようだった。

ジュネーブは美しい街だった。本当に本当の話、ごみひとつ落ちていなかった。石畳の道とレンガ造りの建物、通りを走る路面電車、ガラス張りのプロムナードと、まるで絵に描いたようなヨーロッパの風景がそこにあった。ここはパリと違って、パンをかじりながら街を歩くわけにはいかなさそうだったし、かといってアラブ人のやってるような安メシ屋があるわけでもなかった。仕方なくカフェのサンドイッチに大枚をはたかねばならなかった。かつてはヨーロッパ嗜好の強かった私も、ずいぶん色々なものに揉まれたおかげで、ここに来てこのすっきりと整頓しつくされた世界に溶け込めない自分を感じていた。

マライが休みの日に、われわれはかつての「グラン・ザイコ・ワワ」のギタリストで、その情感と技術から「ギターの魔術師」と呼ばれていたぺぺ・マヌワクを訪ねるべく、ローザンヌに向かった。レマン湖のほとりのハイウェイを飛ばし、雪をかぶったアルプスの山々を遠くに眺めながら、がんがんにリンガラ・ポップスをかけまくって走った。このミスマッチが何とも言えなかった。

マヌワクは湖の畔に立つ豪華なフラットに住んでいた。大きな部屋がいくつもあり、ガラス張りの大広間の隣に、防音工事の施されたスタジオを持っていた。私はそこで、パリのボフィ宅をはるかに上回る豪華なシステムを見た。音源モジュール、シーケンサー、シンセサイザー、ドラム・マシーン、各種エフェクターなど、器材に埋め尽くされた部屋は、それでもマニアにありがちな雑然としたところがなく、きちんと整理され、器材の流れがフローチャートのように配置されていた。彼はそこで仕事をしていた。既に特定のグループのギタリストなどではなく、独立した商業音楽制作の仕事に携わっていた。ヨーロッパでもアフリカ系の音楽素材の需要が多く、やはりアフリカ音楽の中心といえばザイールに限るから、彼等ザイール人ミュージシャンに対する仕事の依頼は引きも切らないらしいのである。ところが実態としては、一般的なザイール人ミュージシャンは、いかにコンポーザーとして優れていても、ちょっとした素材の注文を受けるたびに、いちいちミュージシャンを集めてレコーディングするという手法に頼りがちだったので、すべての音を打ち込みで即座に形に出来るマヌワクのような人は実に重宝がられていたのである。

しかも、マヌワクといえば、ザイール人なら誰もが知っているギターの神様である。その演奏たるや、わが大西先生と、あのボンゴ・ウェンデやミロッソンを束にしても到底かなわず、ダブル・ネックのギターを同時に両方とも弾けるとさえ噂されるほどのものだった。 彼は訪れたわれわれを笑顔で迎え入れ、その時請けていた仕事の状況を見せてくれた。それはある化粧品メーカーのCMのバック・グラウンドに使われるものだった。ヨーロッパのお洒落感覚とアフリカ的な情熱をミックスさせるために、切れのよいズーク調の曲になっていた。彼にとってはお手の物だ。そのスタジオでしばらく遊んだあと、彼の嫁さんが食事を作ってくれたので、われわれは食堂へ行った。彼の嫁さんはベトナム人で、料理はベトナム風のザイール料理という、ちょっと変わったものになった。しょっつるの香りのする肉のトマト・シチューといった感じである。そうしてそこで夜まで過ごし、三人でローザンヌのザイール人のたまり場のクラブへ行って、夜中に帰ってきた。

その夜事件があった。われわれが帰ってくると、リタがかんかんに怒っていて戸口でマライに切りかかったのである。運良く傷は負わずに済んだが、マライも逆上して騒ぎになり、マンションの住人の知らせで警察が駆けつけてきた。大事にはならなかったが、マライと私はその夜彼の友人の家に泊まることになった。そして次の日から、われわれは郊外に住むさらに別の友人宅で寝泊まりすることになった。その友人というのが、どうにも理解しにくい人たちで、ベルギー人で銀行に勤める四〇歳ぐらいの男と、イタリア人の同年輩の女、それにどちらかの子供という三人家族だった。どちらかのと言ったのは、どうもこのふたりは夫婦ではなさそうだし、しかも女とマライは愛し合っていた。そのことを男のいる前でも隠そうとしないので、その男がこの家庭の中でどういう立場なのか理解できなかったからである。とにかくわれわれ五人は、その後よく連れだって外出した。男はあまり仕事に行っていないようだったので、男の車で出ることが多かった。そして何するともなく公園で時間を潰したり、映画を見に行ったり、みんなで夕食を食べに行ったりした。そうして私は四日間を彼等とともに過ごしたのだが、ついに彼等の正体は分からなかった。こうして私のジュネーブでの滞在は、マライとマヌワクに会えたことを収穫として終わることになる。私がパリへ発つ日の朝、いつものようにマライの仕事の時間に合わせてわれわれは出発した。そしてジュネーブの駅の待合いのカフェでコーヒーとサンドイッチを分け合って食い、ザイール人との別れがいつもそうであるように、やはり慌ただしく別れたのである。

Rita Sangwa

PARIS

私はホームにあがって、TGVのパリ行きに乗った。その日は私の誕生日だった。その車内でエリザベス女王のような、いかにも厳格そうなイギリス人のご婦人と同席した。五月も半ばになり、窓の外は一面が黄色い菜の花の絨毯だった。それはどこまでも果てしなく続くかと思われるほどだった。その中を世界一のスピードを誇る列車は滑るように走っていった。その車内で、突然履いていたサンダルの緒が切れた。それは私が五年ほど前に買い、春から秋にかけてのほぼ毎日と、二度のザイール旅行によく耐えたギリシャ製の柔らかいサンダルだった。日本でこの手のものが流行りはじめるずっと以前のタイプのものである。裁縫セットを出してきてそれを繕っていると、隣のイギリス人女性が、英語で話しかけてきた。それはまさに、「どちらからいらしたの。」という感じの格式張った雰囲気をたたえていたので、私は受け答えに緊張した。窓の外は相変わらず菜の花畑が続いていて、サンダルの応急修理が終わった私は、「美しい景色ですね。」と婦人に声をかけた。なんでもイギリスではこうも暖かな風景は見られないというようなことを話し合ったように思う。

程なく列車はパリのリヨン駅に着き、私はメトロに乗ってクリシー広場へ向かった。行きしなに泊まったホテル・サボイに着くと、フロントの気のいい兄ちゃんは、何も言わずに例の屋根裏部屋の鍵をとり出し、にやにやしながら「ザイールはどうだったね?」と英語で話しかけてきた。「いやあ、もう大変だった。とにかく寝ることにするよ。」と言って私は薄暗い螺旋階段を最上階まで登って行った。この帰りのパリでの滞在は、なるべくザイール人には会わないようにした。せっかく華の都にいるのだから、パリらしいパリを満喫するつもりだった。季節は五月、パリを散策するには最高の季節だった。山ちゃんと連絡を取って次の日に待ち合わせ、暖かくなりはじめたブーローニュの森やテュイルリーの公園をうろつき、美術館や教会をめぐり、財布の残りカスまではたくようにしてフランス料理のフル・コースを味わった。ポンピドー・センターの前の広場や、エッフェル塔の向かいのジャイヨ宮のテラスで、沢山の大道芸人がパフォーマンスしているのを見た。冬には考えられないほどの人が春の陽気に誘われて出て来ていた。行きしなとは全く違ったパリの顔を見ながら、束の間ののんきな旅行者気分を一週間ほど味わった。いよいよこの旅も終わりだった。

私は荷物をまとめて見慣れた屋根裏部屋をあとにし、地下鉄と国鉄を乗り継いでロワッシーへ向かった。大韓航空のロビーで受付を済ませ、あとは長いムービング・ウォークを通って出発ロビーへ向かうだけという段になって、私は急に感傷的になり、もうしばらくパリの空気を吸っていようと思って、エスカレーターの手前のベンチに座ってタバコを吸った。ザイールの奥地からキンシャサへ、ジュネーブからパリへ、荒っぽい旅行がいま終わろうとしている。その段になって、もっとザイール人たちの、あの機関銃のようなリンガラ語の飛び交う暑い空気に浸っていたい、汗にまみれた黒い肌と、にっと笑う白い歯を見ながら、ミュージシャンの間を関係者面して歩き回りたい、何故こんなに早く帰ってきてしまったんだろうという気持ちになった。でももう遅い。手続きはすべて終了してしまったし、ビザもない。もうここから先は日本だ。ザイール人にはしばらく会えない。

ひとりでガラス張りのロビーにもたれてベンチに座っていると、急に旅愁ともいえる感情に胸が傷んだ。私がそうしてうつむいて足許を見つめていたら、右手の方から人の気配がした。顔を上げてみると、向こうからやって来るのは、なんとコフィ・オロミデだった。彼は空のカートを押していた。私に気づくと、「おう、なんでこんなところに。」という感じで私に微笑みかけ、いつものように穏やかな低音で、「どこへ行くんだ。」と言った。 私は、日本へ帰ると答えた。彼は一呼吸おいて、「そうか、ザイールは楽しかったか。」と訊いたので、私は、「本当にいろんなことがあった、いまここですべてを話すわけにはいかないが、とにかくすごいところだな、お前の国は。」と答えた。 彼はくるっと外をむいてしばらく黙っていたが、じゃあ気をつけて、と手を差し出してきた。その分厚い手にバチンと握手をかわすと、彼は行ってしまい、私は残された。感無量だった。 私は泣きたいような気持ちをこらえながらエスカレーターに乗った。この旅の最後のザイール人との別れは、どうにかしみじみとしたものになった。

私は大韓航空に乗り、ソウルを経由して大阪に帰ってきた。大阪に着くと、機内に預けた荷物が紛失しているのがわかった。それは間違えて名古屋行きの便に乗せられたということだった。 私は内心ほっとした。というのは、私の荷物は特大のスーツ・ケースがひとつと、楽器などザイールのもので詰まったばかでかいリュックがひとつと、フィストンのおやじの作ってくれた手製の木琴がひとつあったからである。総重量は、私の体重を超えていた。諸外国では緊張感もあってその重さは耐えられたが、これを大阪でやる気にはなれなかった。大韓航空の係官は、大変丁寧な応対で、「紛失した荷物は、必ず見つけ出してお宅へお送りします。」と言った。おかげで助かった。それでも私はかさばる荷物に足を取られながら、伊丹空港から阪急バスに乗り、阪急電車に乗り換えて帰ってきた。アパートの前まで来ると、前回と全く同じように、同じアパートに住む私の連れが、いままさに銭湯に行こうと出て来たところだった。われわれは同じ偶然が二度も繰り返されたことで大笑いをし、ふたりで荷物を部屋まで上げたあと、並んで銭湯に行った。